作者:斯凯

今年,是女性主义叙事和电影这个媒介载体结合最密切的一年,毫不夸张的说,2023是女性主义商业电影的元年。

在《芭比》位列2023全球票房冠军、《坠楼死亡的剖析》(又名《坠落的剖析》)拿下戛纳金棕榈的同时,内地前后上映的《消失的她》和《鹦鹉杀》都遭遇口碑滑铁卢。

我们难道真的拍不出好看的女性主义电影吗?

(中外相关题材电影豆瓣评分对比)

11月24日,改编自张桂梅老师真实事迹的电影《我本是高山》上映,本该是属于我们自己的、最当之无愧、评分最高的女性主义故事,却在前期大规模点映中口碑崩盘。

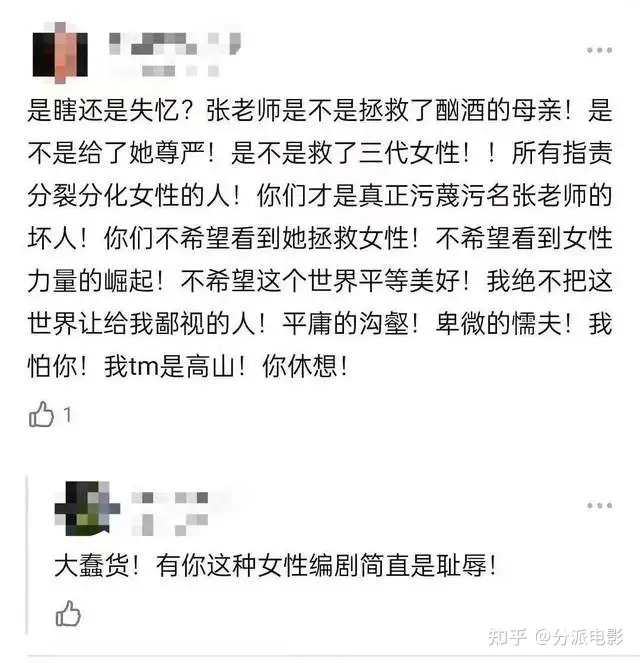

网络上清一色的吐槽文、质疑贴、排雷向影评,引来编剧亲自下场回应后被群嘲是女性编剧的耻辱。

张桂梅老师创办女高的故事,本是绝对不会出错的原型故事,仿照纪录片拍一个一模一样的电影都能让电影院所有人潸然泪下。

那《我本是高山》问题到底出在哪?

《我本是高山》

Beyond the Clouds

带着网上的质疑、抱着超低预期走进电影院,全片看下来不由自主哭过很多次,甚至觉得没网上说的那么难看。

但当情绪平静后,会发现泪水流淌的原因是张桂梅老师本身、是女高本身,而不是这部电影。

01

网上的几点争议

①女学生初期形象的塑造:开学典礼不听管教哄堂大笑,逃课去逛街上网等等

从剧情创作上考虑,为了与女学生后期自发主动学习形成对比,前期需要弱化她们学习的内生动力,是一种先抑后扬的逻辑。

这样的安排是合理的,却是失真的

云南边疆、大山深处,是宗族文化、男权文化最深入骨髓的地方之一,从小在重男轻女环境下成长的女孩是敏感的、自卑的、胆小的,尤其她们还来自最贫穷的家庭。

不排除恶土里玫瑰怒放,有开朗自信大方的女孩,但总体上的她们是群体性缄默的。

连山都没有出过的她们,会逃课跑到夜市逛街?

连饭都吃不起的她们,会跑出去买夜宵?

连话都不敢说的她们,会公然在课堂上聊天玩闹?

②娇生惯养的女教师和吃苦耐劳的男教师

《我本是高山》是一部电影,终究会为了戏剧化冲突安排一些脸谱化的角色。

在电影的逻辑中,女教师徐影影(柴烨 饰)的存在衬托了其他自愿留下老师的高尚,如果抛开性别角度,角色的工具属性确实没有问题。

但问题恰恰就在于这是一部女性主义电影,这样的安排无意或有意贬低了女教师,抬高了男教师,着实不妥。

③将酗酒的父亲改为酗酒的母亲

编剧也对这一点做出了回应,在她们的认知下,将酗酒的父亲改为酗酒的母亲是为了突出张桂梅老师(海清 饰)对另外一个女性的救赎。

但此处改编不妥之处在于编剧完全忽略了真实情况背后的根源,没有去思考酗酒是否是一种性别特权,反而为了人物的塑造不惜魔改。

酗酒是一种权力,在大山深处,女性是没有这个权力的。

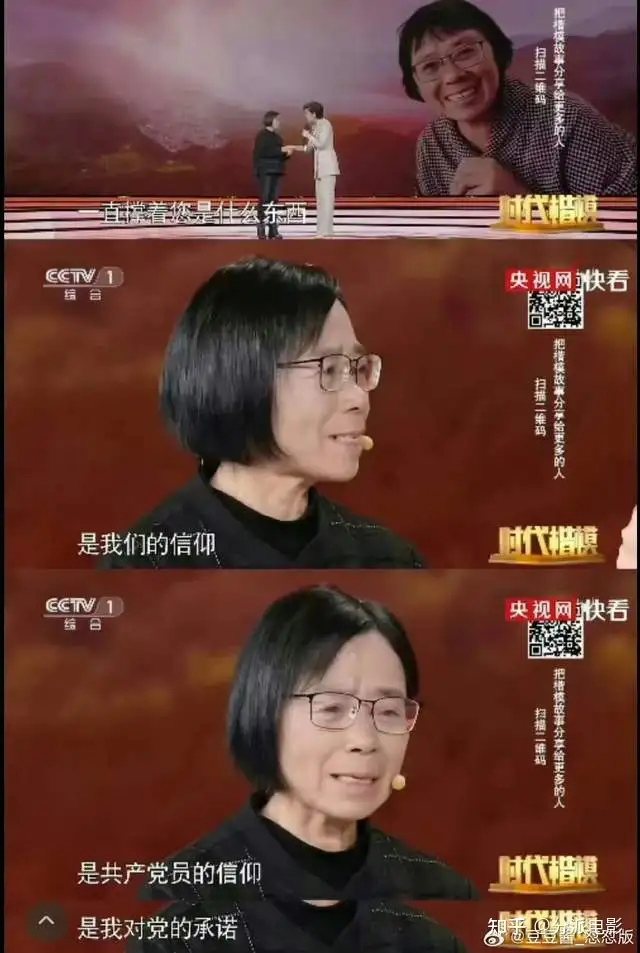

④将支撑张桂梅的信仰从党改为亡夫

这也是这部片子争议最大的一个点。

张桂梅老师在采访中说过:支撑自己一路走下来的是党的信仰。

主创团队不可能忽视这个重要的核心驱动力,那为什么还是将张桂梅老师的信仰改为亡夫了呢?

因为党的信仰是最好拍也最不好拍的内核,他们无力抒写一个共产主义战士,他们拍不出社会主义妇女斗争,反而选取了最简单的性缘关系作为支撑张桂梅校长走下去的信仰。

这是偷懒至极、极为敷衍的改编。

02

为什么是“逆天改命”?

其实电影所有的争议都来源于主创规避了一个核心的问题:为什么是逆天改命。

正如片名《我本是高山》,在我国宪法明确规定男女平等的当下,是什么阻碍了这些的女孩?

是翻不过的大山吗?是几代人的贫穷吗?不,阻碍她们的是重男轻女的封建文化、是几千年来的父权制、是身为女性的原罪。

无论是女学生逃课逛街上网,还是将酗酒的父亲改为酗酒的母亲等备受争议的改编,都是将她们遭遇的结构性困境归因于其自身或其他女性,从而使得真正的迫害者隐身。

于是,当影片最重要、也是观众最期待的性别角度被抹去,张桂梅老师办女校这件“极端”女权色彩的事迹就变成了“我命由我不由天”的俗套正能量叙事。

我们真的需要思考的是她们为什么需要逆天改命。

也正是因为主创团队完全忽略了办女校这件事的社会主义妇女斗争意义,也傲慢到完全不去思考张桂梅老师不满女学生当家庭主妇背后的深意。

办女校、公然反对女学生当家庭主妇,其实在新自由主义女权盛行的今天,张老师的言论和行为都是十分激进的。

她拯救处于父权结构性困境的女孩,鼓励女性作为独立的个体参与社会分工,提醒她们警惕“向下的自由”。

这种对于女性独立人格的唤醒是贯穿始终的,而电影展现出来的却是这种叙事上的割裂。

山英(美朵达瓦 饰)考上大学后的梦想是想谈恋爱、前来支教的女教师最终还是因为孩子回归了家庭……

由此上女高这种对抗父权结构性不公的主体性行为就异化成了摆脱贫穷的阶段性救赎。

一句话总结:《我本是高山》爆改为《垫底辣妹》,离题万里。