作者:石安浅

奥地利心理学家阿尔弗雷德·阿德勒说过:

“幸福的人用童年治愈一生,不幸的人用一生治愈童年。”

我想斯皮尔伯格一定很认同这句话。

他曾说过,自己之所以会成为电影导演,就是因为沉浸在拍电影的过程中可以让自己躲避父母离婚的阴霾。

(幼年时的斯皮尔伯格与父母)

他热爱电影,电影是一种表达的方式,也是他用来逃避现实的手段。

如今,76岁的他终于不再逃避,选择将自己年少时的痛苦经历和盘托出,拍出了这部半自传性质的电影《造梦之家》。电影讲述了犹太男孩萨姆·法贝尔曼从爱上电影,到走上电影创作之路的成长历程,以及面临父母婚变和校园霸凌时的痛苦抉择。

《造梦之家》

The Fabelmans

本期影评小派将以半科普半评析的方式解读这部电影

01

《造梦之家》哪些是虚构的?

电影名The Fableman(剧中男主一家的姓氏)中Fabel(姓氏法贝尔曼)与Fable(寓言、谎言、杜撰)发音相同。

暗示了本片中存在杜撰,这也是为什么《造梦之家》被称为半自传电影的原因,

(电影《阳光灿烂的日子》中马小军的幻想)

就像姜文在《阳光灿烂的日子》中发出的那句感慨:说真话的愿望有多么强烈,受到的干扰就有多么大,我悲哀的发现,根本就无法还原真实!记忆总是被我的情感改头换面,并随之捉弄我,背叛我……

1)斯皮尔伯格是在12岁时才用玩具还原了电影中的火车事故,而非电影中的六岁。

(《造梦之家》截影)

2)现实中斯皮尔伯格并没有通过家庭录像发现母亲与本尼的奸情,这段奸情只有父亲察觉到了。

(《造梦之家》截影)

3)斯皮尔伯格也并没有像电影中那样理解父亲,他眼中的父亲是个一周六天不回家的工作狂,而母亲才是最关心他们的人。

(《造梦之家》截影)

直到父母离婚,他仍然认为是父亲导致的这一切,是父亲抛弃了家庭,为此他与父亲冷战了10年。直到1967年才知道了真相,那一年,母亲嫁给了本尼,但他并没有去向父亲道歉,而是选择像父亲那样成为一名工作狂,来逃避这一切。

(《造梦之家》截影)

4)斯皮尔伯格的高中女友是杜撰的,他的高中同学称,电影对斯皮尔伯格的校园生活描写很“精准”,只是不存在一个愿意帮助他拍摄、愿意跟他亲吻的基督徒女孩。

(《造梦之家》截影)

有反犹思想的校霸被他的毕业影片感动向他道歉的事大概率也是虚构的。

02

用电影治愈童年

法国诗意现实主义电影大师让雷诺阿说过,“一个导演一生只拍一部电影”。

他认为每个导演都有自己的局限性,不可能什么都拍,因此往往只拍自己熟悉的电影。

(悬疑大师希区柯克和电影《惊魂记》《西北偏北》海报)

就好比你让希区柯克去拍儿童片,让贾樟柯去拍时装片,结果大概率会翻车。

后世的彼得·沃伦发展了“结构作者论”,对此观点进行了更具体的阐释。

沃伦认为,“一部电影”意在强调任何一位导演的作品中,必然存在某种稳定不变的深层结构,某位导演的不同作品只是这种深层结构的变奏形式。

(贾樟柯的电影《小武》《站台》《三峡好人》海报)

同时他指出,导演生存的时代、他所置身或参与的历史、他的个人生活遭遇,共同构成了他创作的深层结构,并且始终影响和制约着其作品的呈现方式。

(《ET》经典片段)

我们能从《追梦之家》中发现大量的斯皮尔伯格电影的经典元素,这也为我们解析斯皮尔伯格创作思维提供了一些思路和视角。

(《猫鼠游戏》中因父母离婚离家出走的弗兰克)

1)斯皮尔伯格遭遇过父母婚变,因而他电影中的主人公往往被设定为单亲家庭,亦或是父母离异,比如《ET》中男孩艾里·奥特的父亲的缺位,《猫鼠游戏》里小李子饰演的弗兰克的父母离婚,再比如,《夺宝奇兵》系列里肖恩·康纳利饰演的印第安纳·琼斯的父亲亨利·琼斯,一生致力于研究圣杯,而忽视了儿子。

(《世界之战》中激烈冲突的父子)

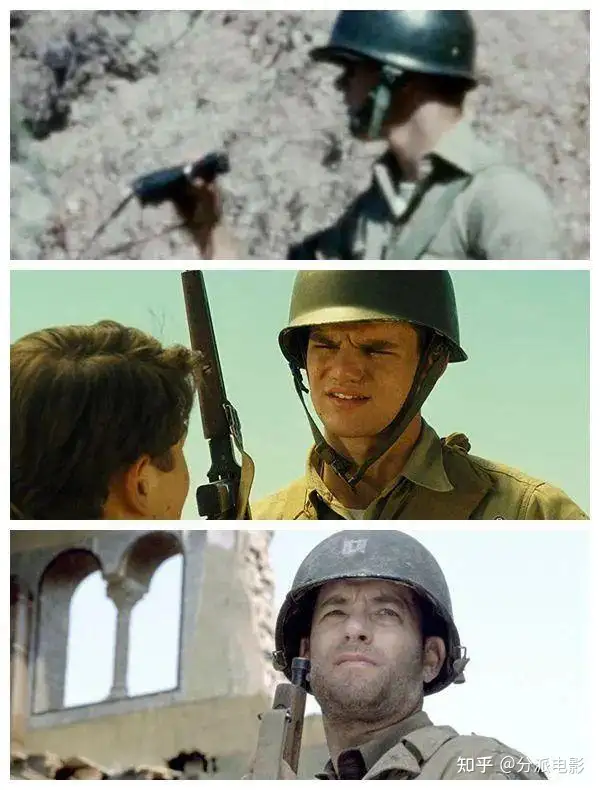

2)酷爱写实主义,尤其喜欢手持摄影,这与他少年时拍摄冒险战争故事的经历有关。电影中萨姆用8mm摄影机与小伙伴拍摄的那部名叫《无处可逃》的战争片是真实存在的,当时还获得了全州比赛的一等奖。

1998年斯皮尔伯格在拍摄《拯救大兵瑞恩》前,给全体演员放映过《无处可逃》。

(《无处可逃》《造梦之家》《拯救大兵瑞恩》剧照)

3)坚信善必胜恶,光明的大团圆结局,许多在童年遭遇不幸的导演拍的电影多少都有一点阴暗基调,而斯皮尔伯格却完全没有这样的倾向。小派的分析主要有以下几点:

(《造梦之家》截影)

➀ 斯皮尔伯格的家境优渥,父亲是通用电气的计算机工程师,母亲是个艺术家,即使二人后来离异了,他依旧还是受到双方的资助,并没有物质上的压力。电影是富人的艺术,斯皮尔伯格缺少的是精神的关怀,光明结局对于他来说,本身就是一种自我治愈;

(《造梦之家》截影)

➁ 斯皮尔伯格希望满足大多数人的期待,正如片中萨姆即使讨厌校霸,可依旧把校霸拍的完美无瑕,斯皮尔伯格是孤独的,他希望更多人喜欢自己的电影,也希望更多人能认可自己。

(真实的约翰·福特和大卫·林奇在片中饰演的约翰·福特)

4)约翰·福特电影风格和价值观的影响,《造梦之家》的结尾几乎一比一复刻了斯皮尔伯格在15岁遇到约翰·福特的场景。

(《造梦之家》截影)

这次会面可以说影响了斯皮尔伯格的一生,他在某次采访中表示:“每次拍电影前我都会看看福特的电影,原因很简单,它们能启发我。”

(《辛德勒的名单》经典剧照)

这种启发不仅仅是福特的摄影风格,同时还有在电影中插入政治议题,一种保守主义和英雄主义的故事视点和价值观,二人拍出的作品都是标准的美式主旋律。

(电影《华盛顿邮报》《间谍之桥》《林肯》海报)

斯皮尔伯格也成为了约翰之后最具代表性的好莱坞保守主义代言人,力挺犹太人的《辛德勒的名单》《慕尼黑》,美式爱国主义的《拯救大兵瑞恩》《间谍之桥》,反映美国政治精神的《林肯》《华盛顿邮报》等等。

(《造梦之家》中因犹太人身份惨遭殴打的萨姆)

03

过于自我未必是好事

至小派截稿时,《造梦之家》的豆瓣评分7.4,IMDB评分7.6,这个成绩在斯皮尔伯格的众多作品中,只能算是及格水平。

这部野心勃勃的冲奥之作,最后仅仅是得到了提名。

从本片结构来看,依旧是斯皮尔伯格最爱的三幕式结构,背景、冲突、解决冲突,非常工整。

观众提到最多的问题是电影冗长和难以共鸣。

如果让小派评价的话,斯皮尔伯格的这部电影有些过于自我。

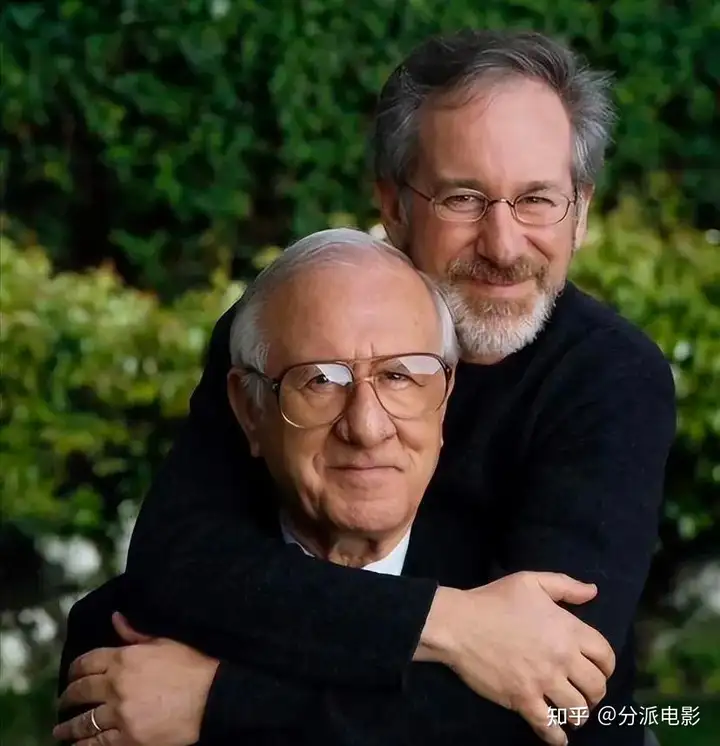

《造梦之家》的编剧托尼·库什提起这部影片时说,如果斯皮尔伯格的父母还在世,他就不可能创作和拍摄这部电影(2020年斯皮尔伯格的父亲阿诺德·斯皮尔伯格去世,享年103岁)。

(斯皮尔伯格与父亲阿诺德·斯皮尔伯格合照)

很明显《造梦之家》是一部完全属于斯皮尔伯格记忆与幻想的电影,也是一部他自我致敬和自我和解的电影。

(《造梦之家》截影)

这造成了电影在后期删减时畏手畏脚,直到在电影的58分处,萨姆发现了母亲的奸情,电影才真正步入主线,前期的背景铺垫节奏过于拖沓。

(《造梦之家》截影)

也因为是讲述的导演的私人记忆,斯皮尔伯格并没有太过在意观众的感受。

许多人想看拼搏向上的青春励志片,结果得到了一部一地鸡毛的家庭伦理片。

(《造梦之家》截影)

最初大家以为这是一部讲述主人公突破重重困难,追求电影梦想的故事,结果看完电影后感觉被凡尔赛了,发现电影就是讲一个富二代想拍电影,母亲无条件支持,父亲花钱买单,结果男孩是天才,拍电影的道路顺风顺水,甚至校霸看了他电影都哭着跟他道歉,真正让富二代烦恼的是爸妈闹离婚,他觉得自己既不幸又缺爱……

在中产阶级不断萎缩的美国观众和新中产阶级刚刚崛起的中国观众看来,这简直是凡尔赛他妈给凡尔赛开门——凡尔赛到家了!