电影《人工智能》的多重解读:科技进步对人类未来的影响与反思 (电影人工智能)

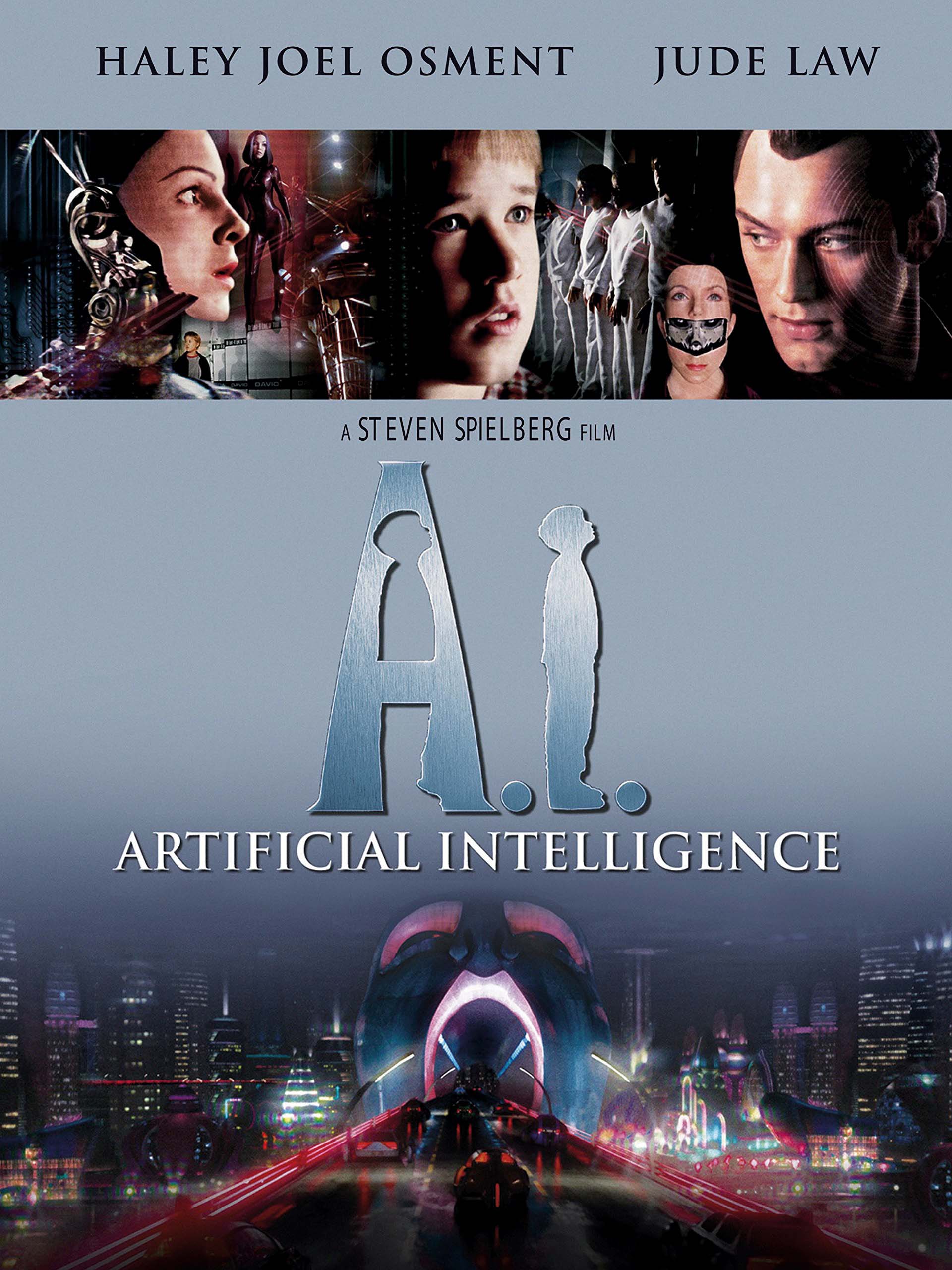

电影《人工智能》(A.I. Artificial Intelligence)由史蒂文·斯皮尔伯格执导,是一部充满哲学思考和社会寓意的科幻影片。它不仅是对未来科技的想象,更对人类情感、道德及伦理进行了深刻的反思。在这部电影中,科技进步与人类情感的交织,引发了我对未来社会的深入思考。

影片设定了一个高科技的未来世界,人工智能(AI)广泛应用于人类的生活之中。影片中的机器人“梅杰”(David),是一个被设计成能感知和表达情感的孩子型机器人,他的存在不仅给了无子女家庭以希望,也呈现出人工智能在情感满足方面的潜力。这种设定引发了观众对科技在满足人类情感需求方面的思考。在现代社会中,许多人因工作、生活压力而感到孤独,是否可以依赖人工智能来填补这种情感的空缺?这无疑是一个值得深思的问题。

随着剧情的发展,观众逐渐看到梅杰所面临的困境。他与人类的关系是建立在表面情感之上的,当他的“母亲”选择抛弃他时,梅杰的困惑和痛苦令人心痛。这一情节引发了对人机关系的反思:人工智能虽然可以模仿人类的情感表达,但它是否真的能够理解人类的情感?在这一层面上,影片探讨了情感的本质以及人类与机器之间的差距。观众不禁要问,科技的进步是否真的能够替代人类的感情,亦或是科技永远无法真正理解人类的复杂情感。

影片中梅杰的追寻母爱的旅程,呈现出一种人类普遍的情感需求——爱与被爱的渴望。他为了获得母亲的爱而不懈努力,甚至不惜一切代价去实现自己的愿望。这样的情节让观众感受到人与人之间、人与机器之间的情感交织。当梅杰达到他理想中的目标时,观众却无法感到真正的幸福,反而是一种深深的惆怅。这种反差使得影片深入探讨了爱与自我认同的问题。梅杰的存在不仅代表了对爱的追求,也象征着对自我存在价值的探索。

影片中还涉及到伦理和道德的深刻议题。科技的迅猛发展,使人类面临着越来越多的道德困境。例如,项目的设计者是否有责任对自己创造的人工智能承担义务?当人工智能发展到能拥有自我意识时,我们是否需要为它们的选择和行为负责?电影在探讨这些问题时,不仅仅是对科技的反思,更是对人类自身责任的思考。人类创造了人工智能,是否应该在情感和伦理层面对其加以引导?这不仅是技术发展的问题,更关系到社会的基本伦理。

在终局中,梅杰追寻母爱和存在的意义,反映了对人类最终归宿的探索。影片以一种超现实的方式展示了时间的流逝,以及对存在的冥思。梅杰在历史的长河中寻求归属,象征着人类对生命意义的追逐与不懈努力。通过他的眼睛,观众看到了科技进步带来的不仅是便利,还有对人类终极问题的思考。科技是否会取代人类的情感?人类在科技进步的浪潮中,该如何理解和维持自我价值?这些疑问留给观众深刻的思考,激起了人们内心的共鸣。

《人工智能》不仅是一部科幻电影,更是一部深入探讨科技、情感及伦理的哲学作品。它以梅杰的形象为中心,展开了一系列对人类情感、道德责任的探讨。科技在未来社会中不断进步,但这是否意味着人类情感的消逝?人类在追求情感满足的同时,又该如何面对自身伦理与责任的挑战?这些问题在影片中留下了丰富的思考空间,激发了观众对科技进步与人类未来的深刻反思。