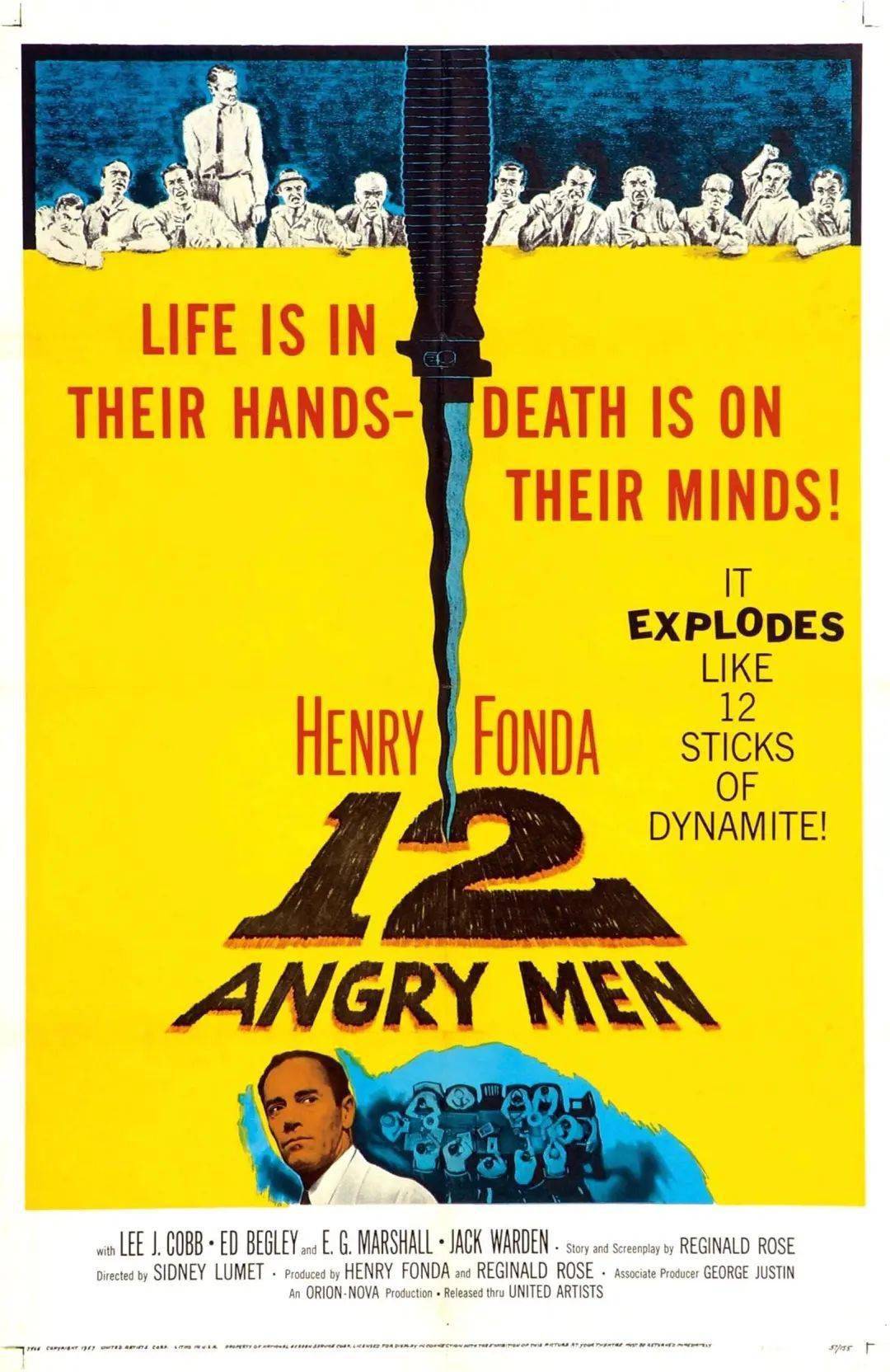

从《十二怒汉》看人性与群体心理:一场激烈的辩论如何改变命运 (从十二怒汉中学到什么)

《十二怒汉》是一部经典的法庭剧,通过一个陪审团在审理一起谋杀案时的辩论,深刻展现了人性与群体心理的复杂性。这部影片不仅是对法律程序的探讨,更是对人性、偏见、理性与情感的深刻剖析。影片中的激烈辩论不仅关乎一位被告的命运,同时也揭示了个体在群体中所面临的心理斗争和道德责任。

影片以紧凑的叙事和密集的对话展现了陪审团成员之间的权力斗争与思想碰撞。初始时,陪审员们几乎一致认为被告有罪,这是由他们各自的生活经历、社会背景和刻板印象所驱动的。影片中的第一位发言者表现出强烈的决断力,他的观点迅速影响了其他人,从而形成了一种“群体思维”。这种现象在社会心理学中被称为“从众效应”,个体在群体中常常会放弃独立思考,趋向于接受大多数人的意见。这种心理状态揭示了人性中的一种脆弱性,个体的判断常被群体情绪所左右。

随着辩论的深入,影片的另一位陪审员开始提出质疑,强调了“无罪推定”的原则和合理怀疑的重要性。这一转变表明,在群体中,少数派的声音虽然微弱,但却能够通过理性辩论和客观分析逐渐影响其他成员的看法。在此过程中,个体的道德良知与理性思考得以体现,陪审员们开始反思自己的偏见和判断,逐渐认识到每个人的观点都值得被尊重和重视。

影片中的角色塑造也为我们提供了对人性的思考。每个陪审员都代表着社会中不同的声音与立场,他们的经历、性格和情感都在辩论中得到体现。一些陪审员因个人的经历而对被告产生同情,而另一些则由于自身的偏见和恐惧而坚决认为他有罪。这种多样性揭示了人性中的复杂和矛盾,表明每个人的信念都是由其生活经历所塑造,同时也可能被这些偏见所左右。

影片中的时间限制和密闭空间也增强了辩论的紧迫感,让观众感受到那种压力和焦虑。随着时间的推移,陪审员们的情绪逐渐升级,愤怒、怀疑、无奈交错在一起。这种情绪的波动不仅影响了他们的判断,也使得观众对各个人物的情感状态有了更深刻的理解。这种通过情感交锋和理性争辩而产生的张力,反映了人性在极端情况下的脆弱和不确定性。

影片的结尾,陪审员们最终达成一致,判决被告无罪。这一结果不仅是对法律公正的实现,也是对人性的某种救赎。在这场辩论中,尽管个体之间存在着明显的分歧和冲突,但通过理性沟通和相互理解,最终实现了对真相的探讨和对正义的追求。这种转变不仅让被告逃脱了不公正的惩罚,也让陪审员们在心理上得到了升华。

从《十二怒汉》中,我们可以学到许多关于人性与群体心理的重要教训。它提醒我们在面对重大决策时,必须保持独立思考和理性判断,尤其是在复杂的社会情境中。它强调了沟通与理解的重要性,只有通过对话和辩论,才能揭示真相、打破偏见。最后,影片也启示我们要勇于承担道德责任,在群体中找到个人的立场和声音,尽量避免沉默或盲从。

《十二怒汉》不是一部简单的法庭剧,而是对人性深刻的探索。它通过陪审团的辩论,揭示了每个个体在面对道德困境时的挣扎,也反映了群体心理对个体判断的影响。正是这种复杂的心理动态,使得影片成为了人性与群体行为研究的重要经典,为我们提供了宝贵的思考与启示。