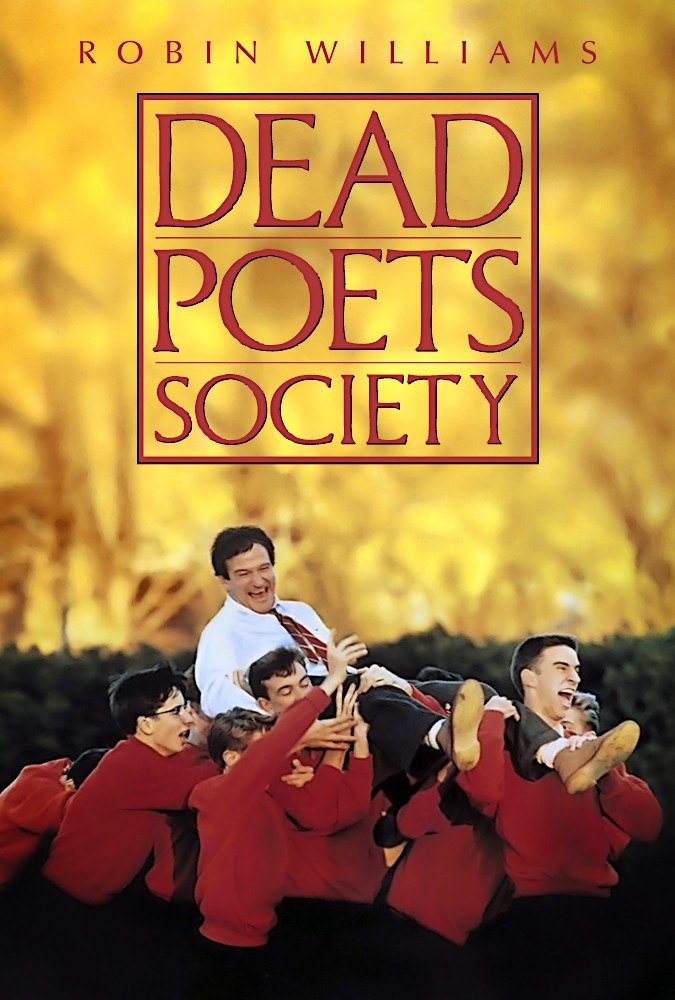

探索死亡诗社:如何在青春的迷惘中找到自由与热情的诗意人生 (探索死亡诗社在线观看)

《死亡诗社》(Dead Poets Society)是一部1989年上映的经典电影,由彼得·维尔执导,罗宾·威廉姆斯主演。这部电影不仅仅是一部青春成长的故事,更是对自由、热情和个人价值的深刻探索。在电影中,威尔士老师基廷通过诗歌和哲学启迪学生,鼓励他们追寻自我,勇敢表达内心的渴望。本文将深入分析这部电影如何帮助年轻人在迷惘中找到自己的方向,以及其中所蕴含的诗意人生。

电影的背景设定在1959年的新英格兰地区,故事围绕着一所传统的男子寄宿学校威尔顿学院展开。学校强调严格的学术要求和传统的价值观,学生们在这样的环境中承受着巨大的压力。他们的未来几乎被安排得一清二楚,面对父母的期待和社会的压力,年轻人们逐渐迷失自我。在这样的背景下,基廷老师的出现如同一阵春风,他打破了常规教学,借助诗歌引导学生们重新思考生命的意义。

基廷老师的教学方法独树一帜,他以“抓住今天”(Carpe Diem)为核心理念,激励学生们要积极追求自己的梦想。这一理念直接挑战了学校的传统教育体制,鼓励学生们打破固有的思维模式,尝试不同的生活方式。例如,基廷带领学生们站在课桌上,从不同的角度审视世界,象征着对传统权威的反叛,强调每个人都有独特的视角与价值。

在基廷的影响下,学生们逐渐开始反思自己的生活和价值观。他们开始追求自己的热情,尝试写诗、表演和追求爱情。在这一过程中,学生们的个性得到了展现,生活变得充满了色彩。这种追求自由与个性的过程并不是一帆风顺的。电影中的几个角色,比如肖恩、诺克斯和查德,都面临着来自家庭与社会的重重压力。尤其是肖恩,在追求个人梦想与家族期望之间的矛盾,使得他最终付出了沉重的代价。这一切都在提醒着观众,追求自由与热情的同时,必须勇敢面对现实的挑战。

电影中的诗歌元素贯穿始终,为故事增添了丰富的情感与哲理。在课堂上,基廷向学生们介绍了不同的诗人和作品,激发他们的情感与创造力。这些诗歌不仅是表达情感的工具,更是探索内心与外界关系的桥梁。电影中出现的《沃尔登湖》、《海底两万里》等经典作品都在传达一种对自然、对生命的热爱,呼唤观众思考自我与社会的关系。在这一过程中,诗歌成为了学生们寻找自我、表达情感的重要方式,进而引导他们走向更广阔的人生道路。

当然,电影也展示了追求自由与热情可能带来的悲剧性后果。在故事发展中,基廷老师最终被学校的传统势力迫使辞职,而几个年轻人的命运也因社会压力而变得悲惨。特别是肖恩的自杀,成为了电影中最为悲痛的高潮,象征着对自由追求的代价,也让观众深刻反思教育体制与社会压力对个体成长的影响。这一悲剧在一定程度上警示着观众,追求梦想的路途虽充满光辉,但也暗藏风险,不应被社会与家庭的期望所束缚。

《死亡诗社》是一部深刻探讨青春迷惘、自由与热情的电影。它通过基廷老师的角色,展现了教育应如何启发学生去追求自我价值,而不仅仅是遵循传统的成功标准。与此同时,电影也揭示了在追求梦想的过程中所可能遭遇的困难与挑战。通过诗歌这一媒介,年轻人们不仅找到了自我表达的方式,也在纷繁复杂的生活中寻找到了生命的诗意。正如基廷所说:“我们只有一次生命,抓住今天,尽情活出精彩。”这不仅是对年轻人的寄托,更是对所有观众的深刻启发。