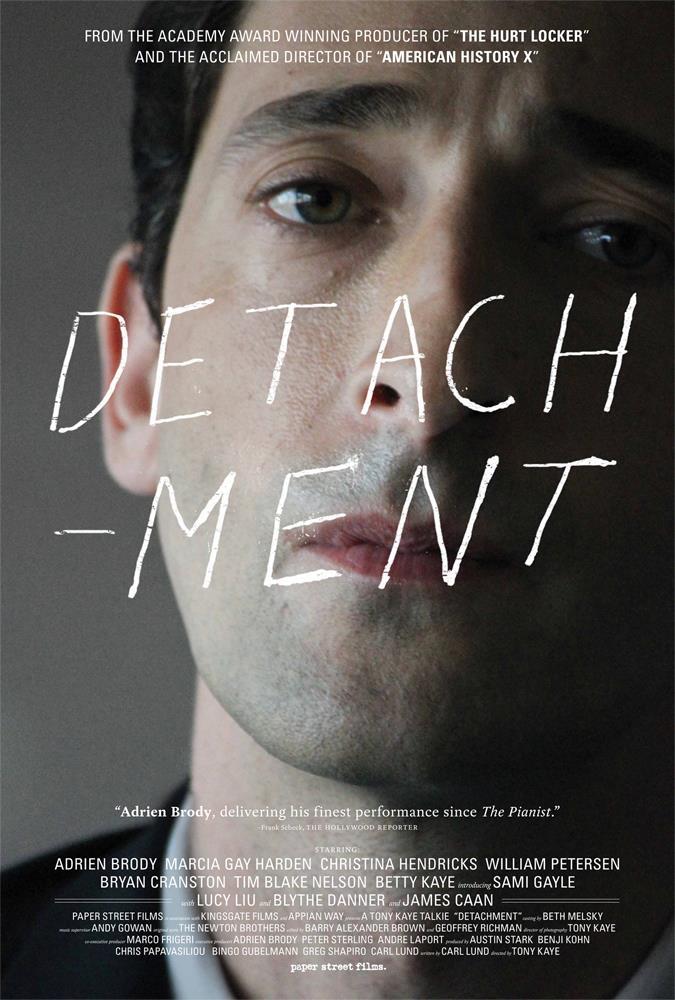

揭秘《超脱》:一部关于人际关系、自我发现和存在主义困境的电影 (揭秘《超脱》在线阅读)

托尼·凯耶执导的《超脱》是一部富有洞察力和发人深省的电影,探讨了人际关系、自我发现和存在主义困境的复杂主题。这部电影通过一个名叫艾琳·洛瑟尔的女教师的视角,揭示了教育体系的缺陷和个人在面对绝望时面临的挑战。

人际关系

- 师生关系:艾琳与她的学生建立了深厚的联系,但她也意识到他们面临着巨大的挑战。她试图帮助他们应对困难的环境,但也感到自己的努力不够。

- 浪漫关系:艾琳与菲利普(一个保安)的不稳定关系反映了她在人际关系中渴望得到联系和目的。

- 家庭关系:艾琳疏远的家庭代表着她与过去和未来的脱节感。她渴望与他人建立联系,但又觉得自己与周围的人格格不入。

自我发现

- 教学的使命:艾琳起初被成为一名教师的愿望所驱使,但后来她质疑自己是否有能力对学生的生活产生真正的影响。

- 个人的目标和激情:艾琳意识到她对音乐的热爱,并试图通过唱歌和弹钢琴来表达自己。

- 接受自己的缺陷:艾琳与自己的挣扎和局限性进行斗争,但最终她学会了接受自己。

存在主义困境

- 意义和目的:《超脱》探讨了在没有明确意义和目的的世界中找到意义的挑战。艾琳的经历凸显了这种存在主义困境。

- 孤独和疏离:艾琳感受到孤独和疏离,因为她觉得自己不符合社会规范。她渴望联系和归属感,但又觉得无法真正融入社会。

- 死亡和虚无:这部电影以艾琳的死亡为结束,这强调了人类存在中不可避免的死亡和虚无。它引发了关于我们生命意义和我们如何应对其短暂的问题。

教育体系的缺陷

- 缺乏资源:艾琳的学生面临许多挑战,如贫困、虐待和缺乏机会。教育系统未能为他们提供必要的支持和资源来取得成功。

- 官僚主义和考试压力:艾琳感到教育系统过于官僚主义和关注考试,阻碍了学生的学习和成长。

- 对教师的支持不足:艾琳得不到她需要的支持和指导来应对她所面临的挑战。她感到孤独和孤立,无法应对自己的挣扎。

《超脱》是一部强大的电影,它挑战我们去思考人际关系的本质、自我发现的旅程以及我们在一个充满不确定性和绝望的世界中寻找意义的努力。它是一部发人深省的作品,它将在观众中留下持久的印象,并促使他们深入思考这些复杂而重要的主题。

电影超脱讲的什么

我从未如此深刻地感受到,与灵魂相距甚远,而我的存在却如此真实。—— 加缪

《超脱》是一部灰色调的电影,充斥着压抑, 撕裂与无力感。

在一所学校,一群没有方向的孩子和沉迷在日常绝望的教师。

每个人都有各种沉沦,灰暗的格调。

困在臆想的泥沼,精神在日日的平凡中溺死。

不知该互相嘲笑还是慰藉。

他们挣扎在自身狭小的灵魂空间,伸张着无力,苍白的双手。

他们的世界虚无且狼藉,胖女孩的镜像与画布将一切呈现的淋漓尽致。

空荡荡的境地,每个人都似无脸人,萎靡的躲在长满荒草的黑白框里。

想对世界呐喊却发不出声响,只能选择毁灭,毁灭自己或别人。

亨利是其中一名代课教师,只在各种学校做短暂的停留。

对叛逆学生的侮辱谩骂从不在意,他认为自身可以抵御外界的尖锐。

正是如此,更能折射出内心的薄弱与荒芜。

他对自己的童年有模糊不清的痛感。

成年后,记忆裂缝中时常生出虚无的绝望。

公交车上,他的痛哭流涕与落魄妓女,呈现了暗夜里所有的污浊不堪。

之后,他收留了她。

极力的辅助阴郁且无助的妓女。

实质上,她也是他内心的一部分,看不见且暗灰堕落的一部分。

通过引导她走上正轨这种方式将碎片化的自己做整合。

当女孩将纯粹的情感投掷给他的时候,他选择逃避,无法接纳女孩也无法接纳自己,将她坚决送走。

他给过希翼的胖女孩,同样不可抑制地对他产生感情。

或许,她的情极不纯粹。

试图透过他,证明自己还能爱,还能活着。

他给过希翼的胖女孩,同样不可抑制地对他产生感情。

或许,她的情极不纯粹。

试图透过他,证明自己还能爱,还能活着。

最终,他的拒绝掐灭了她对人生的最后一点光亮。

她与她的黑白画布,在死亡面前显得很决绝,很有张力。

他在凌乱的废墟里祭奠自己的亡灵。

他对女教师说:“你看到的只是我的躯体,你看不见我的灵魂。

”其实,他是他自己,也是别人。

他懦弱的无力背负,更无法接纳真正意义上的自己。

所以,用尽气力拒之千里。

狠心击溃并将她们推入死亡的幽渊。

我们用绳索将自己禁锢起来。

按部就班的欢愉以及痛苦。

每个人都有逃不出的沼泽,但沼泽也能开出艳糜的花朵。

只是,我们被自己的认知摆弄。

只觉着,世界是相对的,黑的反面即是白,愉悦的反面是悲伤。

孰不知,人生还有无限可能的选择。

让我们跳脱出常人的思维,望向宇宙的浩瀚无垠。

无限远的层叠时空里,将自己搁置于它的星辰大海。

将世界视为飘游在宇宙的一粒微尘。

向内寻求力量,将困顿在自身的灵魂摆渡出来。

简化所有欲求,贪念。

肉身只是流连在世间的俗物,万物终究归于空。

何必贪恋短短几十载的缥缈之雾。

《老无所依》:一个弥漫着死亡气息的存在主义黑暗故事,你怎么看?

在第80届奥斯卡颁奖典礼上,科恩兄弟执导的《老无所依》成为最大赢家,获得最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本和最佳男配角四项大奖。

《老无所依》的获奖,标志着独立电影人被美国主流电影业进一步认可。

通过对科恩兄弟的赞扬,传统和保守的大学肯定了非常规独立精神日益增长的影响。

与流行商业电影中暴力元素的使用不同,科恩兄弟电影中的暴力往往是突然的、莫名其妙的,没有遵循任何程序,有时会让人哭笑不得。

暴力的展示中没有美化的痕迹,直接而原始。

暴力的实施者和受害者都有一些苦涩的讽刺。

黑色幽默背后隐藏的是创作者对现代人生活状态的深切关注。

“老无所依”的英文名是“老无所依”,它源自叶芝的诗“航行到拜占庭”,内容如下:

“这绝不是一个适合老年人的地方。

年轻人相拥,树林里的鸟——那些垂死的世代——歌唱,鲑鱼游回来的瀑布,鲭鱼聚集的海河,水生动物、动物和鸟类,整个夏天都在庆祝发芽、出生和死亡。

”

原诗充满活力和激情,借用原小说,讲述了一个充满死亡的黑暗故事,在科恩兄弟的形象中得到了生动的诠释。

故事环境、人物关系、情节点乃至台词都蒙上了某种存在主义色彩。

故事场景:荒原

《老无所依》开篇,首先冲进视野的是那片荒凉的荒原。

在将近两分钟的时间里,导演直接切换了11个静态镜头,展现了从黎明到白昼的荒原场景。

老警长的声音夹杂着呼啸的风声,回顾着他的职业生涯。

在这些镜头里,荒原一片寂静,仿佛从未改变。

人类文明的痕迹——歪斜的电线杆、破碎的风车、低矮的铁栅栏——与广袤的大自然相比,显得僵硬可笑。

最后,镜头移动了,晃动着荒地和铁栅栏,一辆警车映入眼帘。

警察护送杀手齐格(这部电影的主要人物之一)到警车。

人的出现,在荒野,在铁栅栏里,这样的开口无疑是隐喻性的,人被扔进了荒野般的世界,在人性的圈子里。

另一个主角的出现加深了这种隐喻性的色彩。

猎人莫斯瞄准荒野中的鹿群,枪声一响,鹿群四散奔逃。

猎人和猎物是自然界最原始的关系之一,追逐和逃跑的游戏永远会被玩下去。

从左到右,青丝进入了一望无际的元夜,似乎很小。

逃亡的鹿群预言了他的命运,他却浑然不觉。

天空乌云密布,鹿群瞬间被笼罩,给观众一种不祥的预感。

的确,他在这次狩猎中意外发现了毒贩的赃款,导致他因贪婪而死。

“我被遗弃在世界上,并不是被动意义上的被遗弃,就像敌对宇宙中漂浮在水面上的木板。

相反,这是说,我发现自己孤独,没有帮助,并涉及到一个我完全负责的世界。

”

在萨特的存在主义哲学中,存在问题旨在揭示人的生存困境。

人被留在一个舒适的存在,也就是物质世界里,没有权利问“我为什么存在”,因为“我”已经存在,选择并承担后果就好。

科恩兄弟用图像诠释了人类的这种处境。

荒凉的沙漠是世界的缩影,人们被伊甸园的主人遗弃在这里,像蚂蚁一样在命运的旅途上跋涉。

荒野的形象出现在科恩兄弟的电影中已经不是第一次了。

《血色简单》里的茫茫荒野,《冰与血风暴》里的茫茫雪原,在一望无际的延伸公路上,载着欲望的车辆在疾驰。

偶尔,房屋——汽车旅馆,或罕见城镇的建筑、街道和小巷,是人们为自己找到的临时避难所。

狭小的室内环境暴露了他们的局促处境,这些避难所往往反而成了他们的坟墓。

关系:打猎

《老无所依》中的主要人物,警长、杀手和贪婪的猎人,都处于摔跤的境地。

它们各自代表着一种基本的生存状态,而其他的则是它们的变异面孔,共同构成了荒野生态中的食物链。

人与人之间的关系背负着“他人即地狱”的诅咒,哪怕只扯掉虚假的情感面纱,只留下猎人与猎物的血腥关系。

在荒野中,存在是杀人的理由,杀人是存在的形式。

存在主义认为,他人意识和自我意识之间存在矛盾和冲突,自我意识是人际关系的原始和基本形式。

影片中主要人物之间的关系极其疏远。

大家都在孤军奋战。

他们一旦相遇,就是生死之战。

1.比尔警长

所谓正义的象征比尔,从影片一开始就怀恋,怀念警察巡逻队不用带枪的时光。

虽然他承认无法理解日益严重和不合理的暴力,但他仍然抱着传统的责任感,在现实中保持着“干预”的态度。

“我不怕,我知道你必须放弃这份工作。

”。

比尔不傻。

他非常了解这个世界/荒地。

虽然他掌握着实际的司法权和道德精神支柱,但他明明知道自己无能为力。

他看透了人们的处境。

“他不得不说,嗯,我是世界的一部分。

”他承认世界的残酷和悲观。

正如萨特所说:“一部生命史,无论是什么,都是一部失败的历史。

事物的敌对系数如此之大,要耐心等待很多年才能得到一个可以忽略不计的结果。

”

有时,比尔甚至以智者或先知的身份出现。

在说服莫斯的妻子告诉他莫斯的下落时,他讲了一个屠夫屠宰动物却不小心弄伤自己的故事,说明猎人和猎物之间的关系没有什么是绝对确定的。

其实人在对待环境(包括他人)上的自我中心主义是一种不人道。

比尔已经看穿了西格尔和莫斯之间赤裸裸的狩猎关系。

对于一方来说,另一方和动物没什么区别。

无论是猎人还是猎物,血腥的结果都是必然的。

在去追齐格和找莫斯的路上,比尔紧随其后,却一步一步落在后面。

他的存在成了影片中最不值钱的点缀。

但他是不可或缺的,角色的“鸡肋”处境恰恰为影片传达主题提供了一个喉舌。

最后,他决定不情愿地退休。

最后,当他突然醒来时,他告诉妻子他的梦,他对父亲的梦,以及能照亮黑暗并带来温暖的光。

用比尔的话来说,影片指出了传统价值观、人类尊严的表达、荣誉等。

已经成为遥远的梦,所有理想的梦都不可避免地在现实的冲击下醒来。

为了体现“老无所依”的称号,象征传统价值和道德的警长被设计成一个饱经沧桑的老人。

派出所的办事员是个戴眼镜的老太太。

在查案的时候,两人的表情和速度让人觉得派出所成了养老院,充满了讽刺,更何况邻县的治安官是个上了年纪的老人。

西格尔和莫斯在追逐和逃亡的过程中不时遇到老人。

西格尔在高速公路上用氧气瓶杀死了老人,后来又除掉了养鸡司机、强迫猜硬币的杂货店老板是老人,还有汽车旅馆的女主人、负责居民管理的阿姨、搭便车的黑人司机,甚至死于癌症的莫斯的岳母。

这些老人行动缓慢,啰嗦,懒惰,不知道危险就要来了。

这部电影试图用他们的形象作为比喻。

在这个像荒原一样残酷冷酷的世界里,传统观念早已被贪图利益的人抛在脑后,老人连同他们的思想都成了被抛弃的废物。

比尔试图坚持他的原则,但他做不到。

与齐格和莫斯在路上的追逐相比,他骑马在田野里寻找线索的行为是可笑和可悲的。

2.亨特·莫斯

亨特·莫斯是介于正义和邪恶之间的凡人。

他有凡人的负担——欲望。

对财富的贪欲让他从毒贩打架现场的渔民身上获利,白白赢了240万美元;

但是,他也不是全无良知。

他翻来覆去,因为没有给垂死的人一杯水,良心不安,就带着水回到现场,害得自己送命。

莫斯是作为一名猎人出来的,他的爱好是猎鹿,他的经历是越战老兵。

他熟悉追逐和逃跑的规律。

否则他根本无法支撑与冷血杀手的几轮战斗,离化败为胜只差一点点。

莫斯的妻子这样描述他:“莫斯从不求助。

他从不认为自己需要帮助。

”莫斯是自信的个人主义的典型,不知不觉就成了别人的猎物。

莫斯的厄运源于他的贪婪。

相对于齐格“无欲无求”的原则,莫斯对钱的贪欲是他的软肋,藏在西藏必然导致失败。

这就是凡人的命运。

黑手党人物卡尔森,毒枭等。

比那更糟。

一方面,他们出于贪婪做坏事,做违法的事。

另一方面,他们并没有完全摆脱社会规范的逻辑,他们比完全冷血的齐格更“人”一点。

因为这种弱点,它们成为捕猎的目标,毫无征兆地被射中头部,就像荒野中的鹿。

影片表现了人们沉浸在自己的欲望中,忘记了生活中更本质的需求——平静、安全、舒适等。

莫斯意外捡到赃款后,并没有得到轻松的享受,也没有香车、美食、香衣,只有不安分的睡眠和无尽的逃避。

即便如此,他还是紧紧抓住钱箱不放,直到死去,他也无法知道自己会在生命的最后一刻后悔。

3.黑仔·齐格

影片中给人印象最深的恐怕就是杀手齐格了。

西班牙演员哈维尔·巴登非常自然和令人毛骨悚然地诠释了这个杀手的残忍和冷静,并获得了奥斯卡最佳男配角奖。

西格尔是一个神秘的人物,他的状态是一个冷静的狂热者,他的行为把观众拖入了一种被恐惧包裹的迷茫状态。

似乎他不属于人类,而是这片荒原的天然部分。

他是一个全职猎人,甚至不是为了金钱等世俗利益,而是出于某种杀戮和嗜血的本能。

“没有理由,没有理由,也没有必然性;存在的定义为我们提供了它最初的偶然性。”

导演不需要解释他的存在,观众也不知道他以前的历史,当他变成一个视生命如粪土的杀人狂魔,在哪里长大,是否见过父母。

杀人的时候不变脸,不说任何理由,自己开心。

他们还认为自己坚守“原则”,以独占的方式控制一切,戏弄那些无论如何被一枚硬币置于脚下都可以随时被踩平的生命。

与以莫斯为代表的凡人不同,西格尔被赋予了更为超然的死亡色彩。

他的行为完全无视社会上人际交往的规则。

他有自己的一套规则,非常自律。

在西格尔面前,“你不必这样做”这句话就像一个笑话。

对于魔鬼来说,有没有必要,完全取决于凡人的逻辑。

Zig是绝对邪恶的代表,是永恒的。

暴力是隐藏在人性外衣下的动物遗传,总是从某些人身上爆发出来。

在荒野中,这样的人绝不会因为极度适应而消亡。

科恩兄弟的电影里也出现过类似的角色。

《冰与血风暴》中的沉默杀手在参与绑架案时,杀死了人质、送钱的家属、警察甚至是他们的同伙,只是因为他们“碍事”,可以说是类似于齐格。

有趣的是,瑞格的杀人工具是氧气,因为氧气瓶阀门的巨大压力,不用子弹就能让人脑袋开花。

氧气是人类维持生命不可或缺的。

它成了这部电影中的死亡杀手,也是一种讽刺。

绘图点:选择

影片中几个重要的情节点都与选择有关,主人公的选择直接影响他的命运和剧情走向,导演通过人物的台词不断强调选择的重要性。

手中握着暴力,齐格总是要求猎物做出选择,一枚硬币就能决定生死。

在他看来,给你选择的机会是天大的恩惠。

莫斯的妻子说:“硬币从不说话,但你会说话。”

齐格的回答是:“我来到这里的方式和硬币一样。”

为什么齐格会偶然出现在他的猎物面前?必然?或者两者的结合。

无论如何,瑞格构成了受害者处境的一部分,并对他们施加影响,所以受害者必须做出选择。

即使作为莫斯的妻子,“拒绝选择”也是一种选择。

选择意味着承担责任,也就是选择的后果。

但是,在选择的那一刻,存在者并不知道后果,就像齐格告诉杂货店老板猜硬币一样:“你赌了一辈子,就是不知道。”

观众可以看到人物的选择是如何推动剧情发展的:

莫斯可以选择转身离开毒贩交火现场,也可以选择带着钱逃跑,这吸引了齐格和墨西哥人对他的追逐;他可以向警察求助,但他选择私下拿钱,单独和齐格打;

他可以选择把钱给齐格,以换取妻子的安全,但他拒绝了,因为“人之常情”(齐格只答应不杀妻子,但莫斯本人也没有幸免),导致妻子逃跑……

作为一个猎人,齐格似乎更优越。

他把选择的困境放在别人身上,他超脱的仿佛自己能掌控一切。

“我知道钱要去哪里,来找我。

”我绝对肯定你必须承认你的处境。

但电影导演并不想绝对神化他,所以出现了莫名其妙的车祸,正好和莫斯受伤后的情况吻合。

他们都遇到了一些青少年,向他们要衣服并付钱。

虽然影片没有表现出齐格的处境和选择,但临近结尾的撞车似乎表明,看似超脱的齐格与莫斯等人没有本质的区别,他们都是荒野世界里的小生物,承载着荒野带给他们的一切。

少年的出现也是一种比喻。

相对于老人/传统出口,他们属于未来,正在逐渐进化,变得更适合荒野。

莫斯遇到的几个青少年问他是否卷入了一起车祸。

莫斯提出用一张一百美元的钞票换一件大衣。

这一个马上提出要“拿钱”,另一个让莫斯提供半瓶啤酒。

Zig遇到的少年比较单纯,多次表示愿意帮忙。

齐格拿走了他的衬衫,付钱让他保持沉默。

之后少年和伴侣的对话表明,这次邂逅已经影响了他们原本单纯的道德观念。

对于年轻人来说,荒野世界还没有完全向他们开放,他们正在准备参加狩猎游戏。

从这一点来看,影片表现了一种悲伤的末世氛围,这与科恩兄弟之前的一些作品不同,比如《血色简单》的结尾,以一个绝对的恶棍的死亡而告终;或者像《冰与血风暴》一样,传统价值的代表——女警胜出。

《老无所依》的最终赢家是自由存在的荒野,人只是“无用的激情”。

“野蛮生长,生的是光明;自我救赎,救的是真我”

——不要吝啬给予温暖和善意,因为在我们给予的同时,无形中也在接受相同的东西。

在现实世界感受另一个世界的另一种生活是一种享受,所以我又重温了一遍电影《超脱》。

第一次听见这个名字的时候,我觉得这部影片是要给观众营造一种超然于现实物欲横流,游离于人间灯红酒绿的大同社会,所以暗暗期待着。

但真正看完之后会发现,真正的超脱,是要我们超脱自己,超脱现实,于哪怕泥泞不堪的世间拥抱真实的自己,走向属于我们真正的所向披靡。

该片由托尼·凯耶执导。

用他自己的话说就是:“我很喜欢在影片中关注重大的社会问题,而《超脱》就讲述并探讨了教育问题,我在影片中关注的这些问题,都能算得上是大问题、道德问题。

除掉教育,《超脱》还是一部家庭电影,无论是男主角还是三位女主角,都在寻找一种家庭的情愫。

其实,对于一个人来说,家庭就是一切,就是生活的全部和未来的希望。

”而电影原名《Detachement》翻译过来就是“分离”,把生活分离成教育、家庭、自我救赎,也可以叫“抽离”,把人从这些贯穿我们一生的要素中抽离,我们会发现其实是什么在横亘我们的一生呢?我们能从中学到什么呢?等到我们深刻领悟并受益其中,那这就是“超脱”了。

这也是导演想要向观众传递的信号——野蛮成长与自我救赎。

影片中的男主亨利·巴特目睹变态的外公侵犯自己的母亲,并且直接导致了他不愿与人建立联系、孤僻的性格特点。

男主代课老师的身份也揭示出短暂而又快速的分别才能让自己一直处在超脱的状态。

男女主初次相遇是在男主下班回家的公交车上,彼时,男主亲眼见到了一个19岁女孩的堕落,他在心里痛恨着教育机制的失败,又感慨着少女的不知自爱,他把她带回了家,收留了她,救赎了她,也在相处中救赎了自己;还有他的女学生萨沙,她是个极有艺术天赋的女孩儿,却因为体型问题而被其他同学嘲笑,同时笔下的作品也不被父亲理解,并对她多加苛责,这时的男主给了她安慰,可在男主拒绝她的拥抱后走向另一个极端,服毒自杀,对于萨沙来说,这短暂的让她超脱于现实,可她同时拒绝了自己的野蛮生长。

黑板作为符合男主身份的道具,在电影中出现多次,像影片开头的黑板上写的一段话:“我从未这般深切地感受到,我的灵魂与我的距离如此遥远,而我的存在却如此依赖于这个世界。

”——阿尔伯特·加缪。

加缪的这句话直接点明电影的主题。

这部电影就是关于“存在主义”的呈现和思考,包含四个命题:自由、孤独、焦虑、存在的价值。

还有一个非常重要的道具——笔记本,亨利因为童年悲惨的遭遇将自己的全身心都投入到文学的海洋里,甚至在成年后给外公、萨沙和少女都送过笔记本,让他们写日记。

因为在他看来,世界是荒谬的,人类是焦虑的,这是现在的自己和以前的自己进行对话,自我反思,是在自我救赎,可以短暂的超脱于现实生活,寻找真我。

电影主要运用了红、黑、白三种色彩,三种风格穿插其间,给整部电影营造了一种荒诞、怪异的伪纪录片即视感。

男女主从公交车下车后一起倚靠的背景墙是一整片红,那是只有强大的生命力才会散发出来的热烈,而两人一身黑衣藏匿于黑暗中,似吐着舌的黑色巨蟒洞察着这世间的一切。

黑板的黑、粉笔的白以及萨沙笔下黑白交错的线条,冷漠和纯洁交替上演,像是在无声控诉着黑暗的世界,又在和世人讲诉这世间本就没有非黑即白,向来都是灰色地带。

关键在于身处其中的我们能否参透,然后从中得到解脱,学会成长。

这部电影其实不是传统意义上的治愈风,它反其道而行之,从主人公的童年、家庭、教育、自我救赎、成长这一系列的暗黑系列向观众展现了无论是生活还是精神上都很不容易的成人世界。

但世界如果没我们想象的那么美好,肯定也没我们想象的那么糟糕。

白落梅曾说:“我们每日所看到的川流熙攘,凡尘荣辱,其实只是一场戏。

” 那我们身处囹圄又何必太过在意,不如把这有且只有一次的人生当做一次修行,我们在这场逆旅中修炼自己的禅定,这是自救,救的是一个真真正正的“我”,然后让这禅定带我们走出人生逼仄的路径,把失去的都掩埋,把得到的都珍藏,然后重振旗鼓奔向康庄大道,这是成长,长的是本该属于我们的光明。