康熙字典详解:纵览汉语语言学的发展脉络 (康熙字典详解 网络词典在线查询)

引言

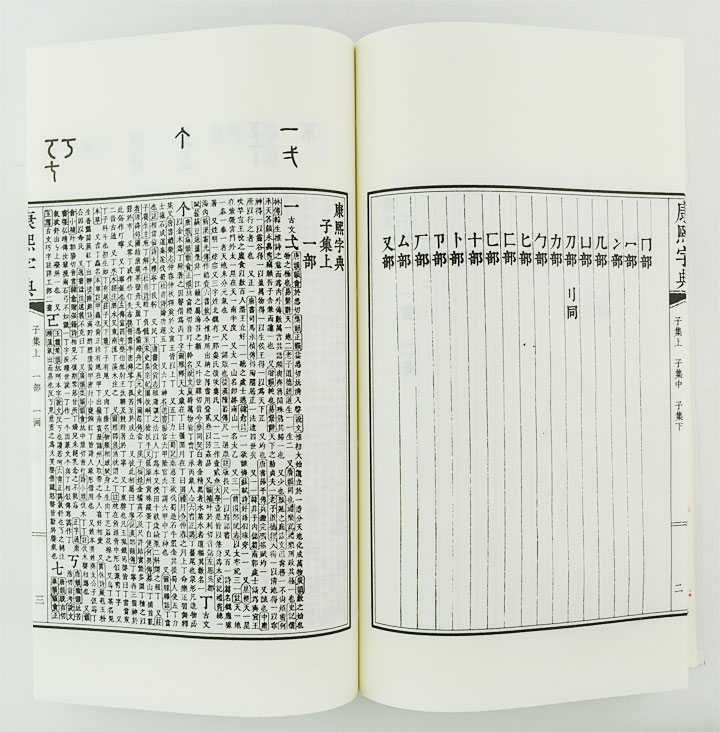

《康熙字典》是清朝康熙年间编纂的一部权威中文词典,收录了47050个汉字,涵盖了从商代甲骨文到清代的汉语词汇。作为一部跨时代的巨著,《康熙字典》不仅为后世的词典编纂提供了范例,还对汉语语言学的发展产生了深远的影响。

《康熙字典》的编纂

《康熙字典》由康熙帝亲自下令编纂,历时五年完成。参与编纂的学者多达上千人,其中包括清朝最著名的学者徐乾学、陈廷敬、张玉书等。字典以《说文解字》为蓝本,并参考了《玉篇》《尔雅》等多种字书,汇集了前人对汉字的研究成果。

《康熙字典》的结构

《康熙字典》分为12集,按康熙部首分为214部。每个部首下收录了该部首的汉字,并按笔画数排列。每个汉字的条目包括字形、读音、释义、出处等内容。字典还附有《总目提要》,介绍了字典的编纂过程和特点。

《康熙字典》的语言学价值

《康熙字典》的编纂标志着汉语语言学研究的重大飞跃。字典收录的汉字数量巨大,为汉字的系统化研究提供了基础。字典对汉字的释义准确、全面,为汉语词汇的研究提供了丰富的材料。字典还记载了大量的汉字音读资料,为汉语语音史的研究提供了重要的线索。

《康熙字典》的语言学价值主要体现在以下几个方面:

- 汉字字形考证:《康熙字典》对汉字的字形进行了详细的分析,考证了汉字的异体字、简化字、古今字等,为汉字形体演变的研究提供了宝贵的资料。

- 汉语语音研究:《康熙字典》记载了大量的汉字音读资料,包括官话音、吴音、粤音等,为研究汉语方言和汉语语音史提供了重要的依据。

- 汉语词汇研究:《康熙字典》收录了大量的汉语词汇,并对词汇的意义、用法、引申义等进行了详尽的解释,为汉语词汇学的研究提供了丰富的素材。

- 汉语语法研究:《康熙字典》在释义中包含了大量的语法信息,如词性、词组搭配、语法结构等,为汉语语法研究提供了宝贵的参考资料。

《康熙字典》的影响

《康熙字典》的编纂对汉语语言学的发展产生了深远的影响。字典的权威地位使它成为后世词典编纂的楷模。字典所收录的汉字和词汇成为汉语规范的标准。字典中丰富的语言学资料为汉语语言学研究提供了不竭的源泉。

《康熙字典》的影响具体体现在以下几个方面:

- 后世词典编纂范例:《康熙字典》的编纂理念和方法为后世词典编纂提供了范例。其部首检字法、反切标音法、义项释义法等方法被广泛应用。

- 汉语规范的标准:《康熙字典》所收录的汉字成为汉语规范的标准。字典中汉字的字形、读音、释义等成为后世学习和使用的准则。

- 汉语语言学研究的史料库:《康熙字典》收录了大量的汉字、词汇、语法等方面的信息,成为汉语语言学研究的重要史料库。字典中丰富的资料为汉语语言学的各个分支学科提供了宝贵的素材。

结论

《康熙字典》是一部伟大的语言学著作,是汉语语言学发展史上的一座丰碑。字典收录了大量汉字和词汇,对汉字的字形、读音、释义等进行了详尽的考证和解释,为汉语语言学的研究提供了宝贵的材料。字典的编纂理念和方法成为后世词典编纂的范例。字典所收录的汉字和词汇成为汉语规范的标准。字典中丰富的语言学资料为汉语语言学研究提供了不竭的源泉。可以说,《康熙字典》对汉语语言学的发展产生了深远的影响,是汉语语言学研究中不可或缺的巨著。

古汉语词典2023最新版第几版

古汉语词典2023最新版第几版:是第五版。

古代汉语词典第五版的出版时间为2016年4月1日,页数为1990页。

古代汉语词典的编纂历史十分悠久。

早在唐代,人们就已经开始编纂汉字字典,将古代的汉字按音韵系统分类,并收录其意义和用法。

随着时间的推移,越来越多的汉语言资料被编纂出来,古代汉语词典也逐渐成为一个重要的研究工具。

到了现代,随着古代汉语研究的深入,古代汉语词典的内容也越来越丰富。

例如,《说文解字》就是一部收录了当时汉字的用法和意义的重要词典,而《康熙字典》则是清代嘉庆年间所编纂的一本汉字字典,收录了大量古汉语词汇和典故。

古代汉语词典是传承古代汉语文化的重要工具书,对于人们学习和研究古代汉语具有重要的意义。

随着现代科技的发展,古代汉语词典也呈现出了新的面貌。

例如,很多传统的纸质词典已经被电子词典或者网络词典取代,这种形式的词典可以更加方便快捷地查询和使用。

同时,随着人工智能技术的不断进步,一些基于自然语言处理和机器学习的智能汉语词典也已经开始出现,这些词典可以更加智能化地解决用户的问题。

使用古代汉语词典时注意事项

1、了解词典的编纂时间和版本:不同版本的古代汉语词典可能存在一些差异,了解词典的编纂时间可以帮助你更好地理解其中的内容,并避免产生混乱或错误的理解。

2、关注词条的释义和用法:每个词典的词条释义和用法可能会有所不同,因此在查询词语时,应该仔细阅读相关释义和用法说明,确保理解正确。

3、注意词语的时代背景和文化脉络:古代汉语词典中的词语通常与其所处的时代背景和文化环境相关联,因此,了解词语的历史背景和文化意义,有助于更好地理解其含义和用法。

辞典和词典有什么区别

摘要:辞典和词典有什么区别?词典和辞典正常使用下可以视作没有区别。

某些中文词典编纂者认为辞典一词更具百科性,辞典包含词典;但是编双语词典的都不这么认为。

下面介绍电子辞典和电子词典的区别。

【辞典和词典】辞典和词典有什么区别电子辞典和电子词典的区别辞典和词典有什么区别第一,通行的理论定义把它们作为同一概念。

(现代汉语词典>(1996修订本):“[词典]收集词汇加以解释供人检查参考的工具书。

也作辞典”,“[辞典]同‘词典”’。

(汉语大词典>“词典”条释义与<现代汉语词典>相同,“辞典”条释为“汇集词语,按某种次序排列,加以解释,供人查阅的工具书”,释语微别,而实质相同。

国家标准<辞书编纂基本术语>(征求意见稿):“辞典dictionary也称‘词典’。

以词条为单元,给出语词性或专业性注释的辞书”,“词典dictionary即‘辞典”’。

朱炳昌《异形词汇编>明确地把它们列于其中。

总之,理论上或官方的规定,均将“词典”和“辞典”作为毫无别义作用的异形词。

第二,“词典”和“辞典”既为一对异形词,官方又未规定何为规范形体,于是就放任自流了。

我们随意抽取了424部辞书,其书名用“词典”者201部,用“辞典”者223部,可谓平分秋色。

<中国语文>1996年第5期的简讯(中国辞书学会首届语文辞书学术研讨会召开>和<语言文字应用>1997年第1期的论文(论语文词典的推陈出新>,可谓专业性文章,而其中“语文词典”、“语文辞典”自由交替使用。

第三,遍观辞书编纂界,形形色色的“词典”、“辞典”泛滥成灾。

成语、典故、谚语、俗语、歇后语、名言、警句、楹联、诗文欣赏??五花八门,皆披上了“词典”或“辞典”的外衣。

至于具体斟酌用“词典”还是“辞典”时,又罔知所措。

二者无别,而此外亦无更好的名目,能不令人头疼么?种种混乱,原因何在?如何治理与消除混乱?田我国古代无“词典”或“辞典”之名,收单字者统谓之“字书”。

然“字”、“辞”、“词”及其所代表的概念却早已产生,并随着时代与语言的发展而内涵不断发生变化。

“字”偏重于书面形体而言,所谓独体为“文”,合体为“字”,后则统谓之“字”或“文字”。

而就其记录的古代语言单位而言,它们又皆为今天语言学意义上的词。

“辞”本指争讼。

(说文>:“辞,讼也??犹理辜也。

”朱骏声通训:“分争辩讼谓之辞。

”以后引申指所有的言语文辞,成段的甲骨文叫“卜辞”,(易>有卦爻辞。

可见“辞”是一个较大的概念,凡词、语、句、段乃至篇章,皆可谓之“辞”。

“词”,<说文>谓“意内而言外也”。

后人对此语的理解颇有分歧且不去说,然“词”在汉语早期应用中确有两种所指。

其一是指虚词。

许慎在<说文>中就是这样运用的,如“者,别事词也”,“乃,词之难也”等等。

后世的虚词专著如<经传释词>、<词诠>等,即是取“词”的此种意义。

其二是指言语、文辞。

在这种意义上,它与“辞”完全合流了。

“言词”与“言辞”、“词令”与“辞令”等一大批词语,意义混然无别,以今观之,皆为一组组异形词。

继唐诗之后,我国又兴起了一种叫作词的韵文形式(又称“长短句”)。

而“词”这个字眼儿也就新增了一个义项,专指这种韵文形式时,如宋张炎<词源>,明杨慎<词品>,就不能再写作“辞”。

近现代以降,西方语法学的传入,实为汉语史上一件大事。

其中一个极为重要的概念word(法语叫mot,德语叫Wort)的传入,引起了汉语中“字”、“词”之辩的一场革命。

而究其实,其内因又在于汉语自身的发展变化。

倘使我们一直口说笔写先秦式文言,这场革命就不致发生了。

因为古汉语及文言文中单音节词占优势,字、词基本对等,<说文解字>直至<康熙字典>中的“字”,皆可作如是观。

1898年面世的我国第一部古汉语语法专著<马氏文通>,即是以“字”来对应西方的word概念,分“名字”、“动字”、“介字”等九类。

然而古代汉语发展到近代白话并进而成为现代汉语,文言文发展为白话文,“字”与word概念的矛盾,就日益突出了。

是谁率先用“词”来对应word概念?据查考,早在1907年出版的章士钊的<中等国文典>,就完全用“词”来表示word的概念了,并讲了字、词之别。

1924年出版的我国第一部白话文语法著作——黎锦熙的<新著国语文法>,就完全用“词”来指称汉语的基本结构单位了。

1949年后,我国语言学界又从词汇学的角度对“词”进行了深入的研究,于是人们对“词”的意义有了更明确的认识,它既是语法上的一级语言单位,又是词汇上的一级语言建筑材料单位。

从此,“词”的概念就深入人心了。

汉语、中文发展到今天,“字”、“词”、“辞”已经成为三个独立的概念。

(1)“字”在古汉语中为词,在现代汉语中为语素,即词的组成部分。

(2)“词”在现代人的眼里,首先是指语言中那种最小的可以独立用来造句的单位。

这种后起的意义反而后来居上占了上风。

过去的虚词义,亦并入此义中来了,因为实词为word,虚词亦为word。

而“词”指长短句那种韵文形式的意义,虽亦偶或一用,但早已退出了现代人的生活。

(3)“辞”现在多用于广义的言语文辞意义。

在这个意义上,它过去是跟“词”相通的,且现在的word义照理也是蕴含其中的。

而今word义从广义的言辞中分化出来,由“词”单独承当了,在word意义上,“词”与“辞”就形成了对立,或者说“词”对“辞”是排斥的。

词、词汇以及词汇学,绝不可写作“辞”、“辞汇”和“辞汇学”。

广义的言辞义,尤其在容易发生混淆时,人们已逐渐倾向于只用“辞”来承担。

在专业性较强的场合,甚至还非常严格。

例如修辞和修辞学,是修饰言词、语句乃至篇章的学问,不可写作“修词”和“修词学”。

这样,“辞”与“词”也形成了对立,“辞”对“词”也是排斥的。

我们历数“字”、“词”、“辞”三个概念的发展变化,意在说明,汉语文在完成“字词之辩”的同时,也完成了实际上的“词辞之辩”。

我们是历史唯物主义者,所以应正视这种变化;我们是辩证唯物主义者,所以又应正视这种差别。

要说特色的话,这种“字”、“词”、“辞”之别,正是汉语文不同于世界上其他语文的中国特色,也应作为建立科学的有中国特色的辞书学体系的客观依据。

照理说,我们的语文中既有了“字”、“词”、“辞”之别,工具书亦应有相应的“字典”、“词典”、“辞典”之别。

可“字典”早已独立门户了,而“词典”、“辞典”却混于一伍。

这是历史的原因造成的。

西方文化传入中国之初,还正是中文以“字”为词的时代。

人们最初以“字”对译英文的word,相应地也以“字典”对译英文的dictionary,如1907年上海商务印书馆出版有<英华新字典>。

“辞典”原是日本为对译英文的dictionary而借用汉字造出的,说是仿“字典”一名造出来的也未尝不可。

我们在清末就从日本将“辞典”借用过来了,如宣统三年(1911)上海扶轮社就编印出版了<普通百科新大辞典>。

当时叫“辞典”还算是名符其实的,因为古汉语中单音节单位叫“字”,而word概念的“词”尚未产生,双音节以上的单位则习惯归入“辞”,“辞典”正可以泛指收录“超字单位”的工具书。

如前所述,“词”又与“辞”在言语文辞意义上通用,因而我们又很容易地造出了“词典”的写法,如20年代初就有了<国语词典>和<白话词典)。

于是就有了“辞典”等同于“词典”的既成事实。

可见“辞典”和“词典”的混用是建立在“辞”与“词”混用而没有形成对立的背景之下的。

随着时代的发展,矛盾就逐渐暴露出来了。

如前所述,随着我国语法学、词汇学和修辞学的建立与研究的深入,“词”与“辞”形成了对立。

另一方面,词汇学研究表明,现代汉语“词汇”这个大仓库中的材料,又是分层次的。

第一个层次是词(word),第二个层次是各种各样的“语”,即成语、谚语、惯用语、俗语、歇后语等,一般统称为“熟语”。

这些“语”,现在都承认在结构上不是词,而是比词大的语言单位,只是其作用相当于词而已。

这就出现了两方面的问题:一方面,“词”已不等于“辞”了,还继续让“词典”等于“辞典”,这本身就是一个矛盾;另一方面,词汇已经划分为“词”和“语”两级层次了,而“词(辞)典”则仍混为一个层次(汇集“词汇”或“词语”加以解释),这又是一个矛盾。

这种矛盾在80年代以前还不算突出,但其后忽然出现了辞书热,各种专以“语”为收录对象的词(辞)典爆发性涌现。

人们对词(辞)典的起码要求,首先得是解“词”的。

而专解“语”不解“词”的工具书也叫词(辞)典,人们颇感别扭。

更有甚者,许多连词汇中的“语”也不沾边的东西,什么名言、名句、名段、对联、文学描写、名篇鉴赏等等,亦得以冒在词(辞)典的名下。

可话又说回来,这些东西不许它们叫词(辞)典,又该叫什么呢?看来混乱的根源就在于没有适合它们的一个名目,原来“词(辞)典”的定义,只适合“词”、“语”混收的情形,不适合“词”、“语”分收的情形。

“词汇”库中那些比“词”大的固定结构,称“语”也罢,统称“熟语”也罢,总算有了个名目。

可专收这类“语”的工具书却没有自己的名目,那种种连“语”都不是的东西就更不用说了。

我们着实应该为它们单立一个“户头”了。

圣人云:“名不正则言不顺,言不顺则事不成。

”欲治理辞书编纂的“滥”与“乱”,亦应由正名始。

电子辞典和电子词典的区别照以往“词典”、“辞典”相等的成规,根据整理异形词的原则,就该取消一个。

然而若取消“辞典”,“词典”字面示义太窄,不利于容纳那么多的超词单位;若取消“词典”,“辞典”包容性是增强了,但却真正成了一个杂货仓,以滥名治滥实,只能愈治愈滥。

看来此路不通。

我们认为:应该利用“辞”与“词”意义上已经形成的天然差别,果断地将“辞典”与“词典”区分开来!“词”的word义既已深入人心,只收词的工具书写作“词典”自属天经地义。

所有比词大的语言材料则一律推给“辞”负责,这类工具书作“辞典”也名正言顺了。

这样,“词典”与“辞典”各有其收录对象,各司其职,划然分别。

若“词”、“语”兼收,则视二者所占比重而定,以“词”为主用“词典”,反之用“辞典”。

例如(现代汉语词典>和(汉语大词典>,其宗旨都是收“词”的,不能因为兼收了部分的“语”而叫“辞典”,也不能因为以单字打头而叫“字典”。

这样的“词典”也算名符其实的。

典故、掌故之类,反映的是文化的积淀,有的可能以词的形式出现,但更多的是以短语乃至句子的形式出现,以用“辞典”为宜,用“词典”就有名不符实之嫌。

至于本就着重于句子的名言、警句、对联等,着重于段、篇的作文描写、名篇鉴赏之类,古代就归入“辞”,今天仍可继续由“辞”负责,这类工具书归入“辞典”亦属顺理成章,叫“词典”反有风马牛不相及之嫌。

总之,我们认为,既然有了“字”与“词”的对立,也就应有“字典”与“词典”的对立;既然有了“词”与“辞”的对立,也就应有“词典”与“辞典”的对立。

时代不同了,我们不必墨守以往的成规。

早期不是只有一个“字典”之名吗?时代发展了,语言变化了,我们又及时地分化出了“词(辞)典”之名。

如今再把“词典”和“辞典”分化开来,也是时代和学术发展的需要,是现代汉语和当代辞书编纂客观现实的需要。

我们根据实际情况将“字典”、“词典”、“辞典”三分,使各循其名,各责其实,这正是当代辞书编纂的中国特色。

“词典”、“辞典”之分,都是确指的概念,均指具体辞书而言。

然而当一般叙述、不确指时,毕竟还需要一个“ci典”概念。

比如我们常概括地说“语文ci典”、“知识ci典”、“ci典编纂”等,是用“词典”呢,还是用“辞典”呢?我们觉得这时又用着了“辞”字包容性强的特点,应一律用“辞典”。

这就是说,还应有一个兼容二者的上位“辞典”,以单独与“字典”相对照。

这并非我们自乱其例,只是考虑到不同情形而让“辞典”义有广狭而已,而惟此方更加严谨。

另有一种特殊类型的百科全书,既有“全书”之名,自可独立一类。

至于涵盖“字典”、“辞典”、“百科全书”的更大概念,学界早有定论,叫“辞书”,且无其他写法(不作“词书”)。

“辞书”上面的概念叫“工具书”,更勿庸赘言。

我们阐述了划分“词典”与“辞典”的客观依据,而这在理论上也非忽发奇想或向壁虚构。

主张为专收词汇中那部分超词单位的工具书另定名称的,国外辞书分类理论已有了先例。

1978年,苏联辞书学家A.M.蔡文发表了(关于俄语词典的分类问题>一文(见(词典学论文选译>,商务印书馆,1981)。

他把俄语的词典细别为两类:JIeKCHKOH和0ppa3apn~,翻译者分别译为“词词典”和“语典”。

所谓“词词典”即只收词或以词为主的辞书,所谓“语典”则专收类似于我们称为“熟语”的各种单位。

我们认为这种主张还是很仃见地的,可惜介绍到我国后没引起什么反响就销声匿迹了。

本文关于“词典”与“辞典”的划分,可说已吸收A.M.蔡文这种理论,我们定的“词典”,就是他的“词词典”,而其“语典”概念,则已吸收进我们定的“辞典”中来了。

我们的“辞典”不仅容纳词汇中的“语”,而且可以容纳超“语”单位。

如有人觉得有必要为后者另定名目,也不是不可以讨论。

在我国,对于以往将“辞典”与“词典”相等同的现象,亦非毫无异议,且不无相当好的意见。

杨祖希、徐庆凯主编的(辞书学辞典>(学林出版社,1992)中,“辞典”条这样说:“辞典”和“词典”,一般可以通用,但有不同之处。

“辞典”可以包括“词典”而“词典”不能包括“辞典”。

“词典”条又说:中国对“辞典”的另一种写法。

一般用作“辞典”的同义词。

但是以谚语、格言、书名等为收录对象的辞书,称为“词典”有名不符实之嫌,称为“辞典”较为适宜。

其“辞典”条的说法,分明是要建立一个广义的上位“辞典”概念;其“词典”条的说法,又分明是对将专收“超词单位”的辞书叫作“词典”的做法提出非议,主张应称“辞典”。

这都是很好的意见。

可惜这都是在词条释义中附带提及的,读者无法进一步了解其理论与客观上的“所以然”。

而除此外也再无其他的系统阐述。

还有一种把“词典”与“辞典”区分开来的主张,即让语文辞典用“词典”,百科及专科辞典用“辞典”。

这种划分并无什么理论上的所以然,只不过是想当然而已,因为它经不住人们问一句:语文的word是“词”,百科或专科的word为什么就不是“词”呢?所以仍应由所收词目的结构是“词”还是“超词单位”而定。

依照我们的划分,百科及专科辞典大多也要用“辞典”,不过我们的根据是这类词语结构更多地是短语(phrase)。

如“化学变化”、“哺乳动物”、“多年生草本植物”之类,在外语中也是典型的phrase。

日本倒是为百科及专科辞典另定了专名,即“事典”。

不过我们却不能引进此名,因为它不适合汉语。

“医学事典”、“植物大事典”之类,人们会不知所云。

另外有人主张按规模大小来分,大型的用“辞典”,小型的用“词典”。

这更是毫无道理。

12卷本的<汉语大词典>不可谓不“大”,能仅仅因为其“大”就不叫“词典”吗?大型、小型的有了规定,而像<现代汉语词典>这样公认为中型的呢?可见这种划分更是一团糟。

总之,将“词典”、“辞典”作为两个概念划分开来,利用其形体差别在辞书编纂实践中发挥区别作用,这种指导思想是好的。

但关键看如何划分。

如果理论上不能服人,实践上不能理乱,该划分也就失去了意义。

世界上的辞书编纂已有悠久的历史,但辞书学却是门十分年轻的学科。

它于20世纪中期才诞生,仅有数十年历史;中国辞书学70年代末才兴起,仅20余年。

所以要建立有中国特色的辞书学,任重而道远。

它不仅要借鉴外国理论,而更要适合中国的国情,汉语的“语情”,中文的“文情”,以及当代辞书编纂的实情。

有鉴于此,我们不揣固陋,将在辞书编纂实践中划分“词典”与“辞典”的构想奉献于方家读者面前。

大家完全可以就此展开讨论,以求得共识。

我们的辞书编纂及其名称已经乱了,我们不能任其再乱下去。

总之我们的目的只有一个,那就是促进有中国特色的辞书学体系的完善,并由此带动我们泱泱大国的辞书编纂事业走上规范化的大道。

求中文字典发展的历史

–字典是一种以字为单位,按一定次序排列,每个字注明读音、意义和用法的工具书。

–我国第一部字典是东汉时许慎所编,不过,当时这部字典并不是以“字典”命名,而是叫《说文解字》。

它是我国第一部系统地分析字形和考究字源的字书,也是世界上最古的字书之一。

那麽,从什么时候才有“字典”之称呢? –第一部称为“字典”的书,是清朝由张玉书等30人花了6年时间编成的《康熙字典》。

康熙皇帝看后曾说这部书“善美兼备”,可奉为“典常”,因此命名为“字典”。

以后,凡是这类解释单字的书,就都称作“字典”了。

~ ~ ~ “汉语”时期:确立白话文为汉语主流 这个时期的辞书代表作是钱玄同、黎锦熙、赵元任等老一代语言学家参与编纂的《国音字典》和《国语词典》。

我国最早冠以字典名称的辞书是《康熙字典》,然而它规范的是文言文,与真正的语文相距很远。

上个世纪20年代新文学运动开始以后,白话文开始盛行,但却一直缺少真正的语文规范,连字词的读音问题都无法确定。

于是当时兴起了“国语运动”,目的是谋求“国语统一”,“使天下语言一律”。

这个“律”就是语言的标准。

1913年“读音统一会”决定“国音”的标准是:以北京语音作基础,同时吸收方言的一些特点;分尖团,保留入声。

这是一种南北混合的音,不能成为标准,自然无法推行。

只能改弦更张。

1924年“国语统一筹备会”决定完全采用北京语音作为标准音。

这样才解决了辞书的注音问题。

随后编出的《国语词典》、《国音字典》基本确立了白话文的主流地位,同时也为白话文提供了基本的语言规范。

但是从这两本字典的对字词的释义来看,与现代汉语的规范,还有非常大的差别,比如“刀”字,1948年出版的《国音字典》的注释是:1、供切割斩削之利器;2、古钱币名,作刀形故称;3、小船。

我们可以看到,2、3两个释义其实都是“刀”字在文言中的用法,在现代汉语中如果这样使用“刀”字,显然是不规范的。

所以说,老一辈语言学家编就的这两部辞书,主要是确立了白话文的基本规范,而更符合时代精神和现代规范的辞书,要到1949年新中国建立以后才出现。

“现代”时期:引入新知识确立新规范 1953年,《新华字典》正式出版,这是这个阶段最重要的一本辞书,也是我国影响最大的辞书之一。

1949年以前,白话文已经确立了主流地位,特别是在苏区和解放区,白话文的应用更加广泛,但是已有的辞书文言色彩还是过于浓厚,已经不适合社会生活的需要,这时候,编写一本新的现代汉语词典显得迫在眉睫,这本辞书就是《新华字典》。

《新华字典》由魏建功先生担任主编,采用的是一种前无古人的方式,曹先擢先生说:“《新华字典》具有里程碑的意义:在它以前没有一部能称得上完全合格的现代汉语字典,在它以后的现代汉语字典,是沿着它开辟的道路而不断改进的。

” 《新华字典》的现代主要体现在两个方面:在词书里引进新知识的内容;根据现代汉语来收词(字)、注音、释义。

引进新知识的工作,以前的辞书也在做,主要是通过翻译国外辞书实现,而根据现代汉语来收词(字)、注音、释义,《新华字典》有开创之功,我们同样来看这个“刀”字的解释,《新华字典》里面的释义为:1、用来切、割、斩、削的工具;2、纸张的单位(数目不定)。

与5年前出版的《国音字典》相比,《新华字典》抛弃了文言文的释义,增加了新的解释,更重要的,是确立了词条释义的白话文文风。

从此,现代汉语的语言规范被固定了下来。

“规范”时期:标准细化,精品叠出 这一时期最具代表性的辞书是《现代汉语词典》;另外,从编者阵容和词典特色来看,《现代汉语规范词典》可能会成为这个时期另一部具有代表性的辞书。

《新华字典》的出版解决了汉语词典的现代化问题,但是汉语言本身还存在诸多不够规范和标准的地方,作为一部主要用于普及的小型词典,《新华字典》也没有完全确立各个方面的语言规范,于是国家有关部门先后制定了《第一批异体字整理表》(1955年)、《简化字总表》(1964年)等国家标准,其间又有《第二次汉字简化方案》的颁布与废止,直到1986年重新公布《简化字总表》,1988年颁布《现代汉语通用字表》,国家标准逐步完备。

但即使如此,现在在语言文字的使用中还是有不少地方没有国家标准,有的语文现象甚至不可能制定统一的标准,这时候,辞书承担了更多的确立基本标准的任务。

*给你参考 希望让我做 最佳解答* [^_^]参考: (部份内容节录自网络)字典是为字词提供音韵、意思解释、例句、用法等等的工具书。

在西方,是没有字典的概念,全是中国独有的。

字典收字为主,亦会收词。

词典或辞典收词为主,也会收字。

为了配合社会发展需求,词典收词数量激增并发展出不同对象、不同行业及不同用途的词典。

随着吸收百科全书的元素,更有百科辞典的出现。

历史 图片参考/ *** /zh/thumb/1/13/Erya-1996-07/180px-Erya-1996-07 由中华书局出版的《尔雅》 东方最早的字典可算是《尔雅》,成书时期大约在汉朝之前,因为《尔雅》把字分类并作出解释,儒家学者把《尔雅》归类为训诂。

及后,大约在公元30年-124年汉朝许慎编写说文解字,创立了六书理论,制定了中文字部首的基础,是字书中的佼佼者。

1190年,即西夏干佑庚戍二十一年,党项人骨勒茂才完成了西夏的第一部西夏文中文双语字典-《番汉合时掌中珠》,成为考古学家翻译西夏文的依据。

在1716年(康熙五十五年)第一部正名为字典的《康熙字典》正式面世。

当中除了列举字的出处外,还罗列《唐韵》、《广韵》、《集韵》、《韵会》、《正韵》等等的反切,并对同音切语加以归并。

1815年,英国传教士马礼逊在澳门为了翻译工作,编写了中国第一部英语学习字典《华英字典》。

马礼逊在伦敦时候,曾经得到一名中国人的教导下学习一年汉语,抵达广东后,曾翻译《三字经》及《大学》,并且编写过汉语语法书籍,所以对中国文化及语言有一定了解。

因此在《华英字典》可以找到很多出自《红楼梦》和《论语》的例句。

《华英字典》是世界上第一本英汉-汉英对照的字典,篇幅大内容丰,有丰富的例句及解释,并收录大量成语、俗语。

1844年卫三畏(Samuel Wells Williams)的《英华韵府历阶》及1847年麦都思(Walter Henry Medhurst)的《英汉字典》都把它当作参照基础。

1866年,德国传教士罗存德在中国香港出版一部两卷本的《英华字典》,可算是中国香港最早的双语字典。

罗存德在1848年到中国香港传福音,于1853年成为中国香港的中国福音传道会的主要负责人。

他曾编写过《英话文法小引》及《英华行箧便览》。

1915年,中华书局出版《中华大字典》。

编纂的理念 规范主义或描述主义从来是编纂字典的两个重要派别。

描述主义者认为人为的规范是很不自然的事情。

规范主义者却认为要保持语言的质素甚至纯洁,不应该任意让人在实际语言的运用中败坏了语言本身。

在中国,正式使用字典一词,始于《康熙字典》。

根据《说文解字》典是五帝的书本,神圣尊贵的大册。

其意义在于可以成为典范的书本,规范了字的意义及用法。

这就是规范主义的例子。

在西方,字典(dictionary)源于拉丁文中的dictio-(字)或者dict-(说话)。

其意义在于收集字词及惯用语,描述日常语言的运用。

这正是描述主义的例子。

编纂的技术 早期字典的编纂是由各地收集文章及口语记录来作参考。

编纂人把这些每一个字词的资料一笔一笔地抄写到资料卡上。

因为例句不足往往需要由编写辞典的专家创造一些例句。

由于早期的交通不便,记录不全,抄写缓慢,使编纂工作达至数十年,尤其是第一本辞典的编纂工作是十分浩大。

创立了语料库.根据字词出现比率建立字频表,为语言学家及字典编纂人提供客观的数据,加快编纂速度。

功能 现代的字典都提供了很多功能,其中两大功能分别是: 以沟通为主帮助对文字的理解及翻译 以知识为主针对某事物来寻获知识 字的排序 中文字是表意文字,排列方式正是根据部首。

部首在许慎创立时,共有540个,后来不断归纳淘汰,《辞源》中的部首只剩下240余个,到了《汉语大辞典》只有200余个。

在1925年之后,部分中文字典开始使用由王云五发明的四角号码检字法,而大部分现代汉语字典的字词却跟据普通话音标来排列的。

参考: Me~~!