蒲松龄电影评价如何?从观众反响看其艺术价值与历史意义 (蒲松龄的电影)

引言

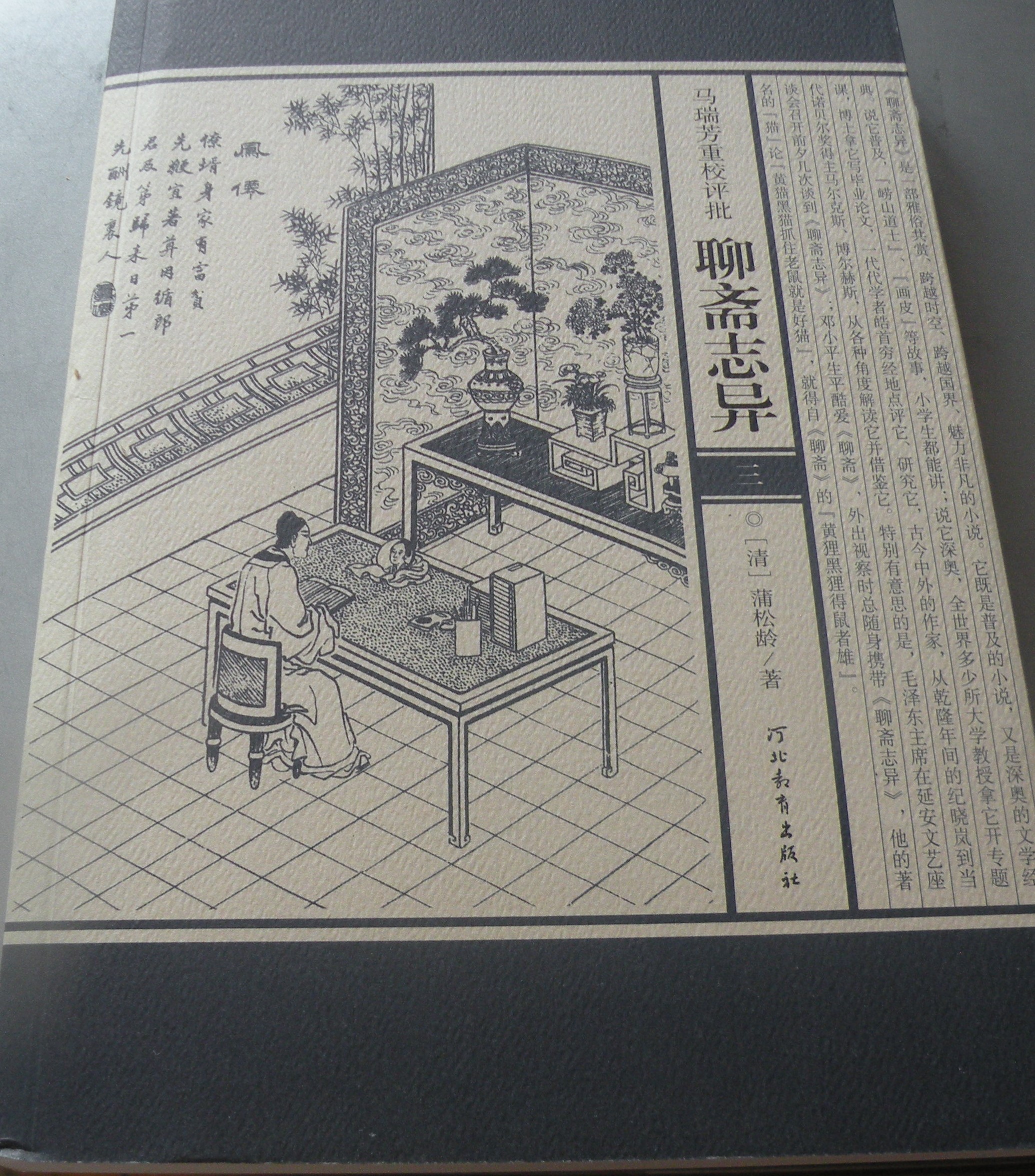

蒲松龄,明末清初著名的小说家,以其传奇的《聊斋志异》而闻名于世。近年来,围绕蒲松龄及其作品的电影不断涌现,这些影视作品不仅引发了观众的广泛关注,也引起了评论界的热烈讨论。本文将从观众的反响出发,分析蒲松龄电影的艺术价值与历史意义,以深入了解这一文化现象的背后。

观众反响概述

近年来,以蒲松龄为主题的电影推出后,受到了观众的热烈响应。这些电影不仅吸引了蒲松龄作品的忠实粉丝,也吸引了对中国传统文化感兴趣的新观众。通过在线票务平台和社交媒体的评论可以看到,绝大多数观众对影片的演员表现、视觉效果和故事情节给予了积极评价。也有一部分观众对改编的剧本和情节的忠实度表示出质疑,这反映出观众对原著的期待与电影改编之间的矛盾。

艺术价值的体现

从艺术角度来看,蒲松龄的电影在多个方面展现了其独特的艺术价值。首先是剧本的改编,许多影片将蒲松龄的短篇小说进行了多样化的解读,使得故事更贴近当代观众的审美需求。电影在视觉表现方面也下了很大功夫,借助现代技术,重现了蒲松龄作品中的奇幻场景与人物魅力,给观众带来了视觉上的享受。音乐的选用也恰到好处,增强了影片的氛围,使得整体艺术效果得以提升。

历史意义的挖掘

蒲松龄及其作品反映了明清时期社会的风俗与人情,电影对其内容的再现不仅是对文学作品的致敬,更是对那个历史时期文化脉络的探讨。通过这些电影,观众能够感受到那个时代的社会背景与人们的心理状态,尤其是在神秘与现实交织的故事中,反映出人们对自由、爱情以及道德的思考,这对当今社会仍具启示意义。

改编的挑战与期待

尽管许多观众对蒲松龄电影给予了肯定,但也有不少人对其改编的选择表示关注。改编过程中,如何在尊重原著的基础上进行创新,成为创作者面临的一大挑战。有些影片在情节设计上过于偏离了原作,导致原有的文化内涵和情感深度流失。这一现象引发了观众对“忠实改编”与“艺术自由”之间的思考,进一步引导观众探索自己对传统文化的理解与认同。

文化传承与影响

蒲松龄的电影不仅是对其作品的改编,更是对中国传统文化的传承与推广。随着这些电影的上映,越来越多的人开始关注蒲松龄及其作品,这种现象不仅提升了原著在当代的影响力,也激发了年轻一代对传统文化的探索兴趣。电影成为了一种有效的文化传播方式,使得原本在书本中静默的故事,通过银幕焕发出新的生命力。

结语

总的来看,蒲松龄的电影以其独特的艺术价值和深厚的历史意义,成功引发了观众的热议。尽管在改编过程中面临挑战,但无可否认的是,这些电影不仅为蒲松龄的作品带来了新的解读视角,也为现代观众提供了一个了解和反思传统文化的契机。在未来,我们期待更多关于蒲松龄作品的电影能够在保持艺术性与文化深度的同时,继续向观众传达其作品的丰富内涵。