透过死亡诗社,审视叛逆青春与求真精神 (死亡诗社抓住当下)

死亡诗社:一部关于叛逆青春与求真精神的经典电影

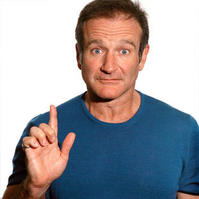

《死亡诗社》是一部1989年上映的美国剧情片,由彼得·威尔执导,罗宾·威廉姆斯主演。影片讲述了一群私立高中生在一个充满压抑与传统的环境中,遇到了他们富有远见且鼓舞人心的老师基廷,并在此过程中探索叛逆青春与求真精神的故事。

叛逆青春:对权威的反叛

影片中的学生们来自一个严格的私立学校,他们习惯于服从权威和遵循既定的规范。基廷的到来打破了这种僵化的环境。他鼓励学生们质疑权威,独立思考,并追求自己的激情。这种叛逆精神在学生们身上激起了共鸣,他们开始挑战学校的传统和规则。

例如,学生们开始组织一个秘密社团,他们称之为“死亡诗社”。在这个社团中,他们朗诵诗歌、探讨人生意义,并分享彼此的思想和感受。这些活动让他们获得了自由和解放感,并促使他们反思他们与权威的关系。

求真精神:生命的意义与价值

除了叛逆精神,《死亡诗社》还探讨了求真精神。基廷经常鼓励学生们“抓住当下”,珍惜生命的宝贵性。他教导他们,真正的教育并不仅仅是知识的积累,更重要的是对真理和意义的追求。

影片中,学生们面临着各种挑战和考验,其中包括死亡和自杀。这些事件迫使他们思考生命中真正重要的事情。他们意识到,社会规范和期望并不能带来真正的幸福和意义,真正的价值在于对激情和理想的追求。

基廷:一个鼓舞人心的导师

基廷在影片中扮演着至关重要的角色,他是一个鼓舞人心的导师和榜样。他冲破了传统教育的束缚,鼓励学生们挑战现状,追求自己的梦想。他不只是教导学生知识,更重要的是点燃了他们对生活的热情和对真理的渴望。

基廷的教学方法与当时学校的传统教育形成了鲜明的对比。他让学生们站起来在课桌上朗诵诗歌,让他们在校园里游行,让他们体验不同的视角。这些非正统的做法给学生们留下了深刻的印象,教会了他们真正的教育和自由精神的意义。

教育的真正意义

《死亡诗社》不仅是一部关于叛逆青春的电影,更是一部深刻探讨教育的意义的电影。它提出了一个重要的问题:教育的真正目的是什么?

传统的教育模式往往侧重于知识的灌输和标准化测试。《死亡诗社》认为,真正的教育应该培养批判性思维、独立精神和对知识和意义的不懈追求。教育应该帮助学生发现自己的激情,培养他们成为有创造力、有责任感和有思想的公民。

死亡诗社的持久影响

《死亡诗社》是一部具有持久影响力的电影,它激励了一代又一代的年轻人。它传递的信息,关于叛逆青春、求真精神和教育的真正意义,仍然在今天引起共鸣。

这部电影提醒我们,教育应该是一个解放和启蒙的过程,它应该赋予学生力量,让他们质疑权威,追求自己的梦想,并过上有意义和充实的生活。