走西口:跨越时空,感悟民族大迁移的壮烈与悲壮 (走西口 百科)

走西口:跨越时空的民族大迁徙

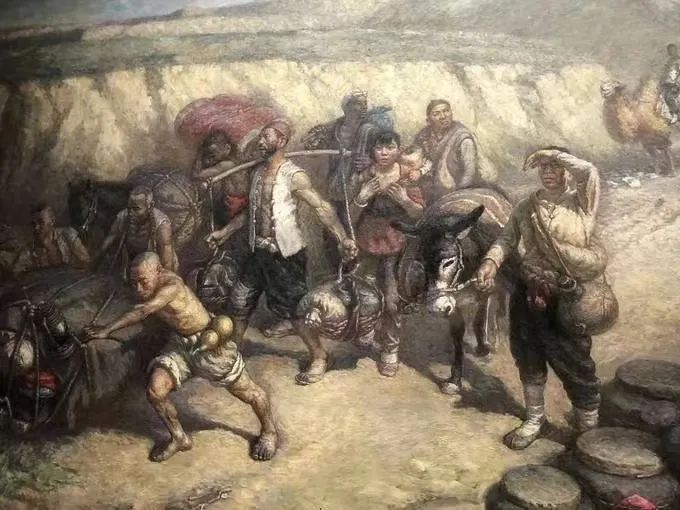

走西口,是清朝末年至民国初年,大批北方贫苦民众从山西、陕西、河北等省份,跨越黄河到内蒙古、新疆等地谋生的历史事件。这一大规模的人口流动,对中国近代历史和文化产生了深远的影响。

走西口的原因

走西口的原因是多方面的,主要是由于人口增长、土地兼并、自然灾害和清政府的移民政策。当时,华北地区人口稠密,土地兼并严重,导致许多农民破产失地。而内蒙古、新疆等地地广人稀,资源丰富,清政府鼓励移民垦荒。

走西口的路线和方式

走西口没有固定的路线。一般来说,从山西、陕西出发的人走陆路,经内蒙古到新疆。从河北出发的人走水路,沿海河到天津,再转陆路到内蒙古。走西口的的方式主要是步行或骑马,组队而行,互相照应。

走西口的艰辛和危险

走西口是一段艰苦卓绝的旅程。沿途要翻越崇山峻岭,穿越一望无际的荒漠,还要面对黄河的凶险和土匪的劫掠。很多走西口的人死于饥饿、疾病、意外或战乱。

走西口的文化影响

走西口不仅是一次人口流动,更是一场文化的交流和融合。走西口的人们将家乡的文化带到了新的土地上,并与当地文化相互碰撞,形成了独特的“西口文化”。西口文化以民歌、戏曲和民间传说为代表,反映了走西口人闯关东的艰辛历程和对故乡的思念。

走西口精神

走西口精神体现了中国人民不畏艰险、勇于开拓的民族精神。走西口的人们用自己的血汗和泪水,在荒凉的边疆开垦荒地,建立了自己的家园。他们的故事激励着后人,不忘祖先的创业精神,艰苦奋斗,创造美好生活。

走西口历史遗迹

至今,在内蒙古、新疆等地仍保留着许多走西口的历史遗迹,如古驿站、寺庙、民居等。这些遗迹承载着走西口人的记忆,见证了那段难忘的历史。

结语

走西口是一段悲壮的历史画卷,反映了中国人民不屈不挠的抗争精神和对美好生活的向往。走西口精神激励着我们,在面对困难时勇往直前,在建设祖国时奋发图强。