唐山大地震后冯小刚的影视创作与社会责任,如何反映历史的伤痛与希望 (唐山大地震后出现怪异现象)

引言

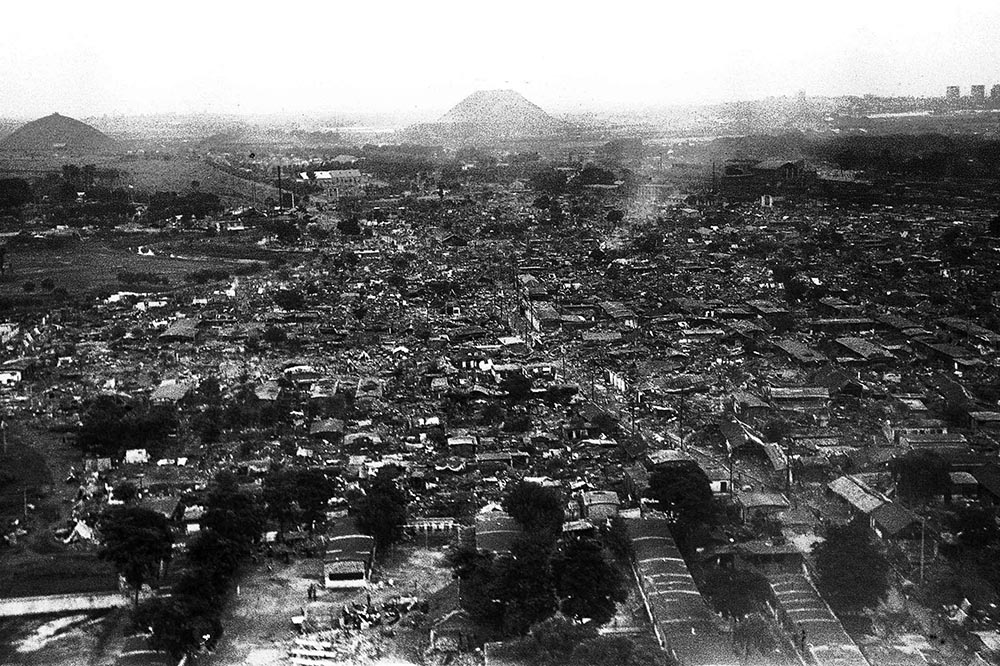

1976年7月28日,唐山大地震成为中国现代历史上的一场重大悲剧,震动不仅仅是对土地的影响,也深深触动了社会的每一个角落。这场灾难给无数家庭带来了无法磨灭的伤痛,同时也促使了一代人重新审视生命的意义。在这样的历史背景下,冯小刚作为一位卓越的电影导演和编剧,其影视创作不仅仅是艺术的表达,更是社会责任的体现。他通过自己的作品,力求反映历史的伤痛与希望,探索人性的深处。

冯小刚与唐山大地震的关联

冯小刚出生于1958年,正值文化大革命时期,他的成长过程中见证了许多历史的变迁。唐山大地震的发生,无疑对他个人的艺术创作产生了深远的影响。在后来的影视作品中,冯小刚总是从历史和现实中寻找灵感,反映社会变迁与人们的情感历程。尤其是在2008年推出的电影《唐山大地震》,更是直接对这场灾难进行了再现和反思。他通过对地震的情景重现,赋予了灾难以更多的情感厚度,使观众不仅能感受到悲痛,更能思考希望与重生。

影视创作中的历史伤痛

在《唐山大地震》中,冯小刚以普通家庭为主线,通过一个母亲的选择与牺牲,展现了在天灾面前人性的复杂与坚韧。影片中对于地震瞬间的细腻描绘,以及灾后人们的无助与悲痛,深刻地反映了历史的伤痛。冯小刚通过对角色的塑造,表现了灾难对个体和家庭的影响,展现了人们在困境中向命运挑战的勇气与坚持。他所传达的不仅是对过去事件的重现,更是希望后人能够铭记历史,从而更好地面对未来。

希望的力量

虽然《唐山大地震》深刻地表现了过去的伤痛,但影片并未停留在悲伤之中。冯小刚通过角色的成长与重建,展示了希望的力量。影片最后,随着时间的推移,灾后重建的景象逐渐显现,观众看到的不再是绝望,而是一种重生的可能。这种对希望的描绘,不仅激励了受灾人群,也激励了整个社会,让人们在面对困境时,能够保持信念和斗志。

社会责任与艺术的结合

冯小刚的创作不仅仅是个人的艺术追求,更是对社会责任的深刻理解。在《唐山大地震》中,他通过艺术作品唤起社会对于灾后重建的关注,促进了人们对历史的反思。他的影片在商业成功的同时,也引导了公众对社会问题的关注,激励更多人参与到社会重建的行动中去。冯小刚的作品,如同一面镜子,让人们看清过去,也让人们思考未来。

结语

冯小刚在唐山大地震后的影视创作,充分体现了历史的伤痛与希望的交织。他不仅通过作品传递了过去的悲伤,更重要的是,他通过艺术的形式呼唤人们对未来的关注与热爱。在这个过程中,冯小刚不仅是一个艺术家,更是一个有着强烈社会责任感的文化使者。他的作品提醒我们,历史虽可悲,但希望总在其中,而每一个社会成员都应承担起重建未来的责任。