搏击俱乐部:暴力、喧嚣和自我发现的隐喻 (搏击俱乐部深度解析)

引言

大卫·芬奇 (David Fincher) 于 1999 年执导的《搏击俱乐部》是一部令人着迷且引人入胜的电影,探讨了暴力、消费主义和现代社会的疏离感等主题。这部电影以其发人深省的叙事、令人惊叹的视觉效果和对男性气质的颠覆性描绘而闻名。

暴力的隐喻

影片中对暴力的刻画是其核心隐喻之一。搏击俱乐部是一个地下组织,成员们在严密的规则下相互搏斗。通过暴力,这些成员能够发泄他们的愤怒、挫败和对社会规范的不满。暴力成为一种宣泄和自我表达的方式,让被社会压抑的个人找到归属感。

影片也揭示了暴力的破坏性后果。搏击俱乐部逐渐演变成一个邪教组织,实施极端和暴力行为。暴力手段导致了死亡和破坏,最终暴露了其作为一种解决方案的局限性。

消费主义的喧嚣

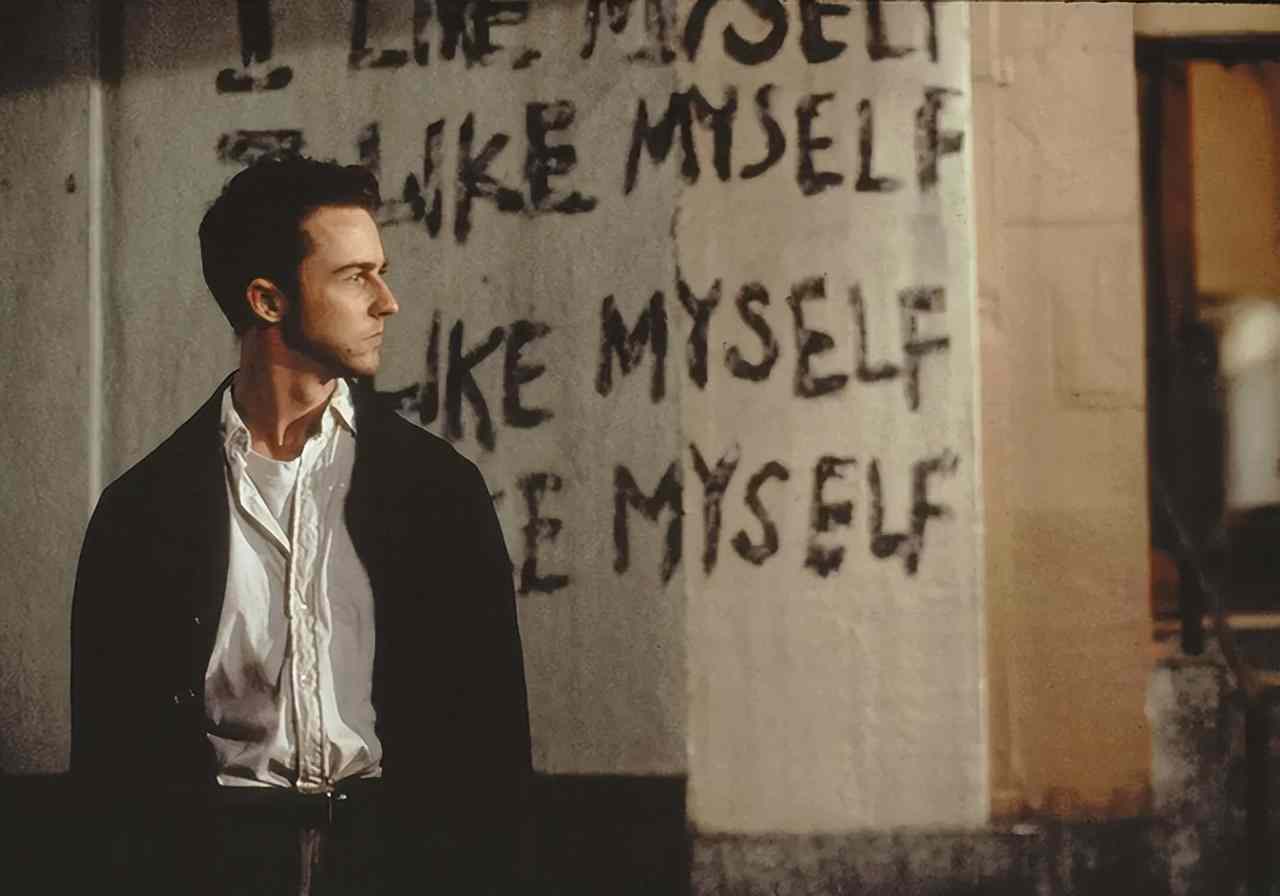

《搏击俱乐部》也对消费主义文化进行了尖锐的批评。电影中无名的主角 (爱德华·诺顿饰) 是一位消费品调查员,他厌倦了一成不变的生活和追求物质财富。他在购买各种商品中寻求身份认同,却发现这些商品无法填补他内心的空虚。

消费主义被描绘成一种使人麻木和异化的力量。它创造了一种虚假的幸福感,让人们沉迷于短暂的快乐,忽略了生活的更深层意义。电影揭示了消费主义如何阻碍个人成长和真正的自我发现。

自我发现的旅程

对于主角来说,搏击俱乐部成为自我发现之旅。通过地下格斗,他与自己原始而愤怒的一面联系起来。他克服了自己的恐惧和不安全感,找到了新的力量和目的感。他的旅程也充满了矛盾和危险。

影片揭示了自我发现的复杂性。它不是一条线性的道路,而是一个曲折的过程,需要勇气、诚实和对自我的接受。主角最终认识到,真正的自我发现不是通过暴力或消费主义,而是在与自己真实自我的联系中。

结论

《搏击俱乐部》是一部发人深省且发人深省的电影,探讨了暴力、消费主义和现代社会疏离感的复杂问题。这部电影通过对暴力的隐喻、对消费主义喧嚣的批评以及对自我发现之旅的描绘,提供了一个关于男性气质、社会规范和人际关系的深刻而有力的评论。

通过其令人震惊的视觉效果、发人深省的叙事和令人难忘的角色,《搏击俱乐部》成为一部经久不衰的电影,继续挑战和启发观众。