《大闹天宫豆瓣》:一部电影如何在艺术与文化中引发热议 (大闹天宫豆瓣评分)

引言:艺术与文化的交汇

《大闹天宫》作为一部经典的中国动画电影,自1961年首映以来,便在艺术与文化领域引发了广泛的关注与讨论。近年来,在豆瓣等平台上的评分和评论,反映了观众对这部电影持续的热爱与思考。本文将从多个角度分析《大闹天宫》所引发的热议,以及其在艺术与文化上的重要性。

艺术表现的独特性

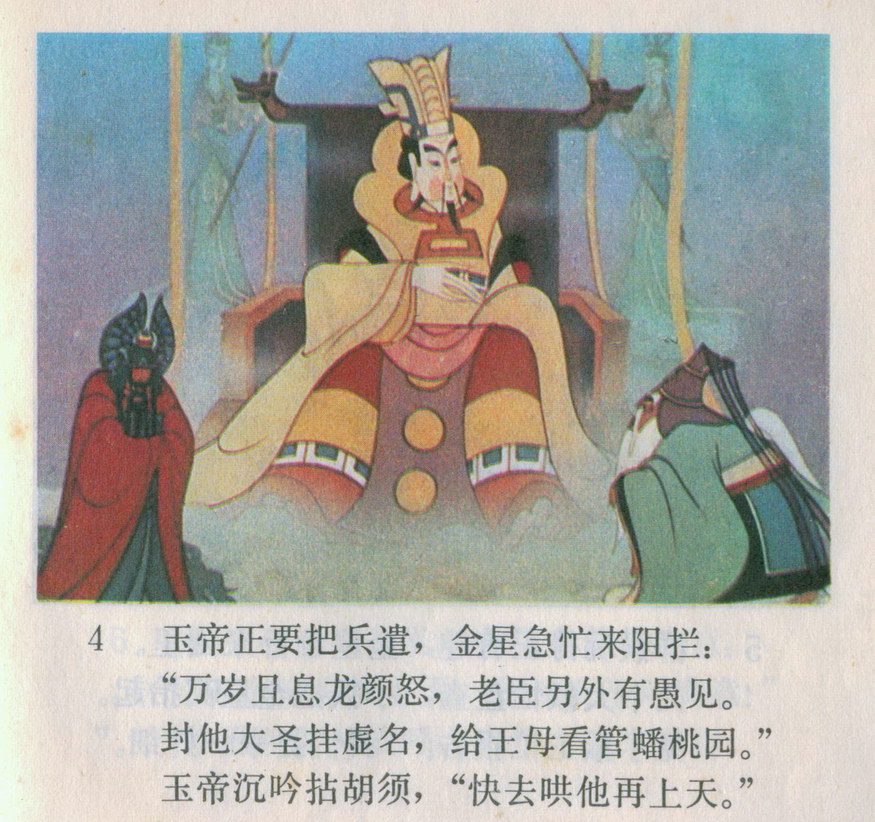

从艺术风格上来说,《大闹天宫》融合了传统中国文化的元素,采用了水墨画的表现手法,对人物与场景的刻画极具中国韵味。电影中的孙悟空形象,既是叛逆又是机智,传递了对自由与压迫的深刻反思。在视觉效果上,电影的每一个镜头都充满了细腻的手工艺之美,体现了上世纪60年代中国动画技术的顶尖水平,也为后来的动画制作树立了标杆。

文化内涵的深厚性

在文化层面,《大闹天宫》深受《西游记》这一中国古典名著的影响。电影不仅展现了孙悟空的英雄形象,还通过其与天庭的冲突,折射出对权威的不屈抵抗。这种反叛精神在当时的社会背景下,尤其是新中国成立初期,具有重要的时代意义。电影中对个人自由的追求以及对传统权威的挑战,也使其不仅仅是一部儿童动画,更多地呈现出成人向的思考。

社会反响与讨论的热潮

在当今社会,随着网络的发展,《大闹天宫》的豆瓣评分成为了观众评价其艺术价值与文化意义的重要依据。许多观众在评论区分享他们对电影的感受,表达出对其中人物命运的共鸣与对故事情节的深入思考。这种现象不仅体现了电影的艺术魅力,更反映出当代观众对传统文化的重新审视及其与现代社会的关联。

年轻一代的视角与影响

随着年轻一代观众的崛起,《大闹天宫》也在他们心中产生了新的解读。一方面,他们欣赏电影中的动画技术与美术设计,另一方面,他们对电影传达的精神内涵有了不同的理解。这一代人可能更关注个体的自由、创新与自我表达。这种多元的解读为电影注入了新的生命力,使得《大闹天宫》在当代文化中依然保有活跃的讨论空间。

结语:永恒的文化符号

《大闹天宫》不仅是一部经典动画电影,更是艺术与文化交汇的典范。它不仅在视觉艺术上引领潮流,更在文化思想上启迪了无数观众。通过对这部电影的深入分析,我们可以看到,艺术的魅力在于其永恒的时代价值及与观众之间的情感共鸣。在未来,这部电影将继续在不同的文化语境中散发其独特的光芒,引发新一轮的热议与思考。