月圆人团圆:中秋节传统诗词中的情感表达与文化传承 (月圆人团圆美好诗句)

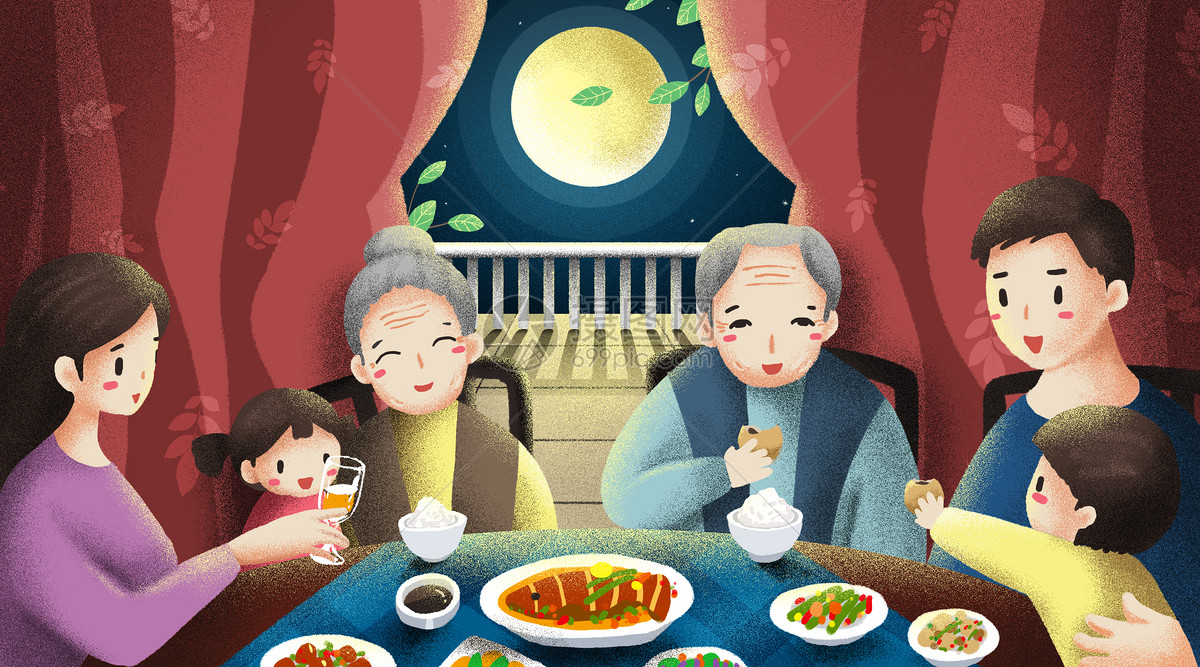

中秋节,作为中华民族的重要传统节日,不仅是月亮最圆的时候,也是人们团聚的美好时刻。今年的中秋节,正如往年一般,承载着家人团圆的情感和对美好生活的向往。在这个特殊的节日里,古往今来的诗词中充满着对月亮的赞美,以及对亲情、友情和爱情的深刻表达,为我们提供了丰富的情感体验与文化传承。

中秋节的月亮,象征着团圆与美好。诗词中常常通过描绘月亮的皎洁,映射人们对故乡、亲人的思念之情。例如,唐代诗人张九龄的《望月怀远》中,”海上生明月,天涯共此时”,简洁而富有哲理,表达了无论身在何处,人们都能在同一轮明月下感受到团圆的情感。这种跨越时空的团圆感,体现了中华文化中对家庭与亲情的珍视。

另一个典型的例子是苏轼的《水调歌头·明月几时有》。苏轼以”明月几时有?把酒问青天”开篇,展现了对月亮的追问与思考,而后转向对亲人和故乡的思念,”人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,极富哲理。通过描绘月亮的变化,苏轼引导读者思考人生的无常与情感的连结,使得这首词不仅是月圆之时的吟唱,更是对生命和情感的深刻反思。

中秋节的诗词往往蕴含着浓厚的人文情怀,反映出诗人们对生活的热爱与对美好的追求。温文尔雅的李白在《静夜思》中,用”床前明月光,疑是地上霜”的意象,简单却生动地描绘了夜晚明月下的宁静。此时,思乡之情油然而生,”举头望明月,低头思故乡”不仅是一种情感的流露,更是对文化传统的深切感悟。这种情感表达展现了中秋节作为团圆节日的独特魅力,让诗词成为了心灵的寄托。

从中秋诗词的历史发展来看,其情感表达与文化传承有着密切的关系。中秋节的诗词不仅是文学作品,更是承载着中华民族文化与情感的重要载体。在历代文人雅士的笔下,月亮象征着希望、团圆与和谐,成为了诗人们寄托情感的对象。诗词的流传,使得这些情感得以代代相传,成为中华文化的重要组成部分。

中秋节的传统习俗,如吃月饼、赏月、提灯等活动,也与诗词情感相得益彰。月饼的圆形象征着团圆,分享月饼的过程则增进了家庭成员之间的感情。这种文化习俗与诗词中的情感表达相辅相成,共同构建了中秋节独特的文化氛围。

在现代社会,中秋节的诗词仍然具有深远的影响。人们在欣赏传统诗词的同时,也在不断创造新的诗歌与文学作品,以表达对团圆的期盼与对生活的感悟。在这个信息化快速发展的时代,传统的文化习俗与现代的生活方式相结合,为中秋节的情感表达注入了新的活力。

中秋节作为一个富有情感与文化内涵的节日,通过传统诗词的表达,展现了中华民族对团圆的珍视与向往。无论是古代诗人对亲情、友情的描绘,还是现代人对生活的思考,都在这一轮明月下汇聚成了一种深厚的文化传承。月圆人团圆,是中秋节永恒的主题,也是中华文化悠久的情感基因。