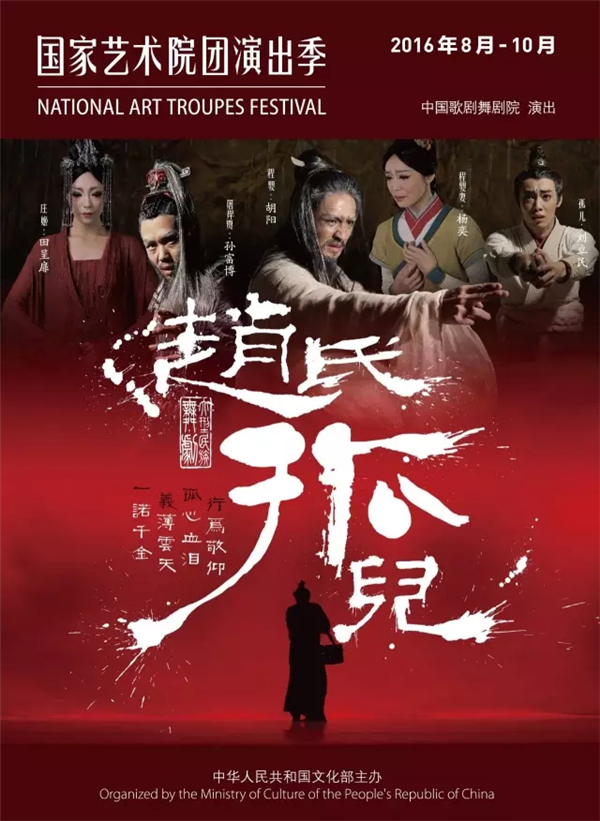

赵氏孤儿:一部经久不衰的经典,见证历史与人性的悲壮 (赵氏孤儿一共有几折)

《赵氏孤儿》是中国古代著名的历史悲剧,自元代以来经久不衰,流传至今。它讲述了一个发生在春秋时期晋国与赵国之间,关于忠义、仇恨、救赎与复仇的故事。

故事梗概

春秋时期,晋国大夫赵盾代晋王执政。奸臣屠岸贾觊觎赵氏权位,诬陷赵盾谋反。赵盾被迫逃亡,屠岸贾乘机屠灭赵氏满门,仅有赵氏孤儿赵武逃脱。赵武被忠心耿耿的家臣程婴所救,并抚养长大。长大后的赵武得知灭门之仇,遂向屠岸贾复仇。最终,赵武手刃仇人,赵氏孤儿得到报仇雪恨,但同时,程婴、公孙杵臼等忠义之士也为国家大义而牺牲。

历史背景

《赵氏孤儿》的故事源于真实的历史事件。春秋晚期,晋国发生内乱,权臣屠岸贾杀害赵氏一门,仅剩赵武一人逃脱。历史上,赵氏孤儿复仇事件发生在公元前497年。

人物塑造

《赵氏孤儿》中的人物形象鲜明,个性突出。其中,主要人物包括:赵盾:晋国大夫,忠贞耿耿,为国家大义而牺牲。赵武:赵氏孤儿,为父兄复仇,最终成功。屠岸贾:奸臣,觊觎赵氏权位,陷害忠良。程婴:赵氏家臣,忠义无双,抚养赵武长大。公孙杵臼:赵氏家臣,义薄云天,为赵武复仇而牺牲。

主题思想

《赵氏孤儿》的主旨在于歌颂忠义、仇恨、救赎与复仇等永恒的人性主题。忠义:程婴、公孙杵臼等人的忠义之举体现了中华民族传统道德中的忠君爱国、舍己为人的思想。仇恨:赵武对屠岸贾的复仇之心反映了人性中无法抹去的仇恨与报复心理。救赎:程婴抚养赵武长大,并为他复仇,体现了人性中善与恶的矛盾与救赎。复仇:赵武最终完成复仇,既是对于仇人的惩罚,也是对于赵氏孤儿的救赎。

艺术特点

《赵氏孤儿》是中国古代戏剧的代表作之一,具有鲜明的艺术特色:悲剧风格:全剧充斥着悲剧气氛,从赵氏一门的被灭,到程婴、公孙杵臼的牺牲,无不让人扼腕叹息。人物刻画:剧中人物形象鲜明,个性突出,体现了中国古代人物塑造的艺术成就。语言风格:《赵氏孤儿》语言凝练,意境深远,充分体现了古代文言文的语言特点。

影响深远

《赵氏孤儿》自元代以来,被改编成戏曲、小说、电影等多种艺术形式,广为流传。其影响深远,至今仍是舞台上常见的剧目。除了其艺术价值,《赵氏孤儿》还具有重要的历史意义和教育意义。它反映了春秋时期复杂的政治斗争,歌颂了忠义之士的高尚品质,警示人们勿忘历史的教训。

赵氏孤儿一共有几折

根据不同的戏曲版本,《赵氏孤儿》的折数有所不同。一般来说,比较常见的版本有:二十四折本:这是元杂剧中《赵氏孤儿大报仇》的版本,为现存最早的《赵氏孤儿》剧本。十八折本:这是明代传奇戏曲《赵氏孤儿记》的版本,是流传最广的版本之一。十二折本:这是清代京剧《赵氏孤儿》的版本,是现代舞台上常见的版本。以上仅为常见的版本,不同版本可能会有不同的折数。

结语

《赵氏孤儿》是一部经久不衰的经典,见证了历史与人性的悲壮。它不仅是一部优秀的戏剧作品,更是一部具有深刻历史意义和教育意义的文化遗产。它将忠义、仇恨、救赎与复仇等永恒的人性主题演绎得淋漓尽致,值得我们永远铭记和传颂。