波西米亚狂想曲评价:这部影片如何重塑了摇滚乐的传奇与文化影响 (波西米亚狂想曲)

引言

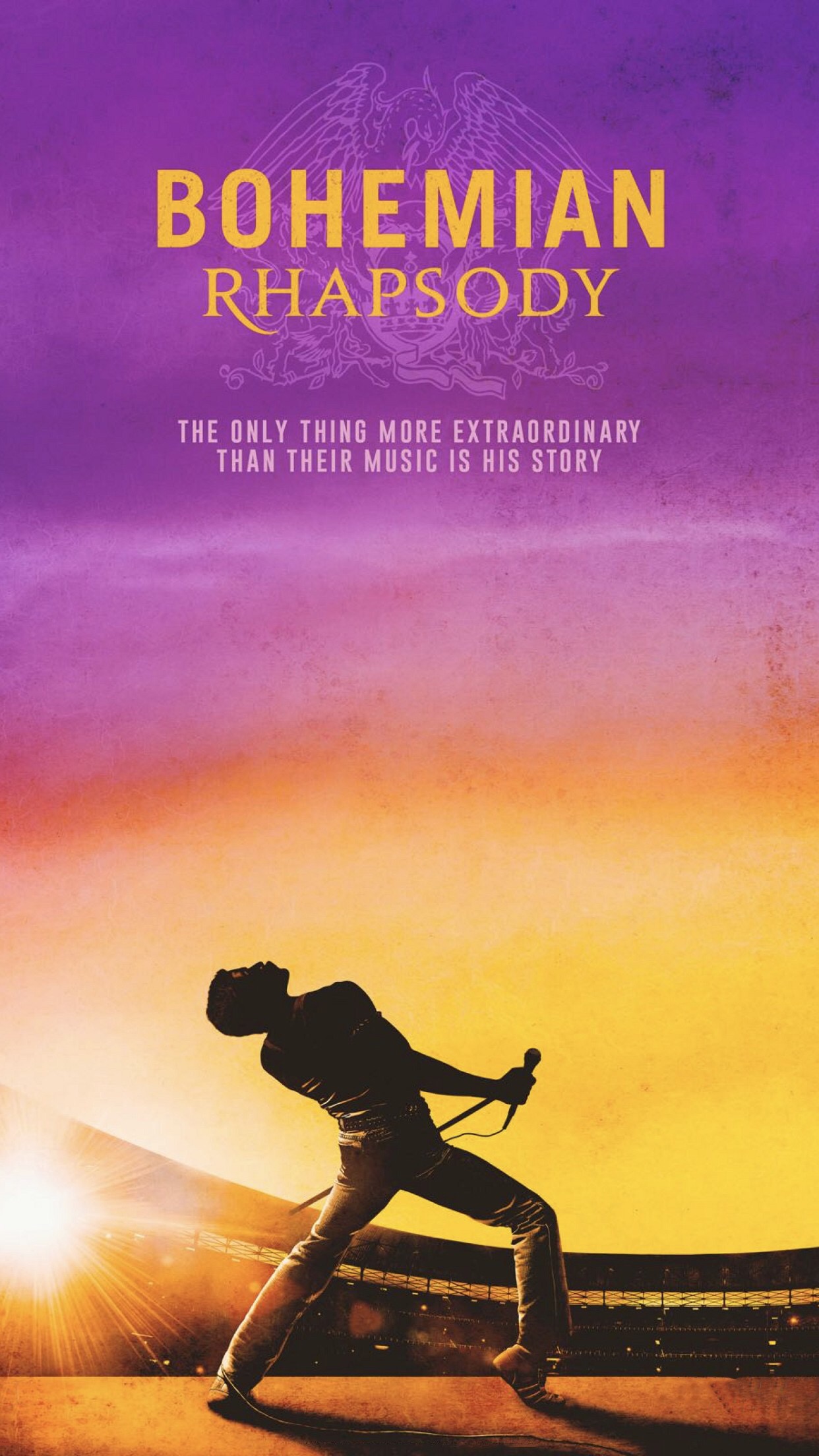

《波西米亚狂想曲》是一部2018年上映的音乐传记影片,讲述了著名摇滚乐队皇后乐队(Queen)及其主唱弗雷迪·摩克瑞(Freddie Mercury)的传奇一生。这部影片不仅展现了摩克瑞的音乐才华和个人生活,还深刻揭示了摇滚乐在文化、社会和个人层面上的重要性。影片通过引人入胜的音乐表演和感人至深的情感描绘,重塑了摇滚乐的传奇与文化影响。

音乐与叙事的完美结合

影片的成功首要归功于其音乐元素的巧妙运用。皇后乐队的经典曲目,如《Bohemian Rhapsody》《We Will Rock You》以及《Somebody to Love》等,不仅为影片增添了强烈的情感表达,还恰如其分地推动了剧情的发展。在恰当的时刻插入这些著名歌曲,使观众在享受音乐的同时,感受到角色内心的挣扎与成长。每一首歌都承载着画面中的情感,形成了影片独特的叙事节奏。

角色塑造与情感共鸣

弗雷迪·摩克瑞这一角色的刻画尤为成功。由拉米·马雷克饰演的摩克瑞,展现出其外向与内心脆弱的复杂性。在音乐舞台上的他自信而炫目,但在私人生活中却饱受孤独和不安的折磨。这种角色对比使观众能够深刻理解艺术家在光鲜背后所承受的痛苦与挣扎,也引发了观众对自身生活的思考。影片中其他成员如布赖恩·梅、罗杰·泰勒和约翰·迪肯的描绘,也让整个乐队的动态关系更加立体,增强了影片的感染力。

社会与文化的反映

《波西米亚狂想曲》不仅仅是一部音乐片,它也反映了20世纪下半叶的社会与文化变迁。摩克瑞的身份、性取向以及与艾滋病的斗争,都是当时社会变革的一部分。影片通过摩克瑞的故事,突出了个体在面对社会偏见时的坚韧与勇气。这种情感上的共鸣,使得影片不仅吸引了音乐爱好者,还得到了更广泛的观众认可,成为了对抗歧视与争取平等的重要象征。

视觉艺术与导演手法

导演布莱恩·辛格在影片中运用了大量的视觉艺术手法,通过华丽的舞台布景、灯光效果和剪辑风格,将摇滚音乐的激情与狂野表现得淋漓尽致。尤其是在现场演出的场景中,导演巧妙地捕捉到了音乐演出时的氛围,观众仿佛置身于那个激情燃烧的时刻。色彩的运用与镜头的切换,使得观众在观看过程中无不为之震撼,仿佛感受到音乐的力量在心中回响。

全球影响与后续反响

影片自上映以来,取得了巨大的票房成功,成为了全球最卖座的传记片之一。它不仅让新的观众重新认识了皇后乐队的音乐,也使得许多老粉丝重温了那些经典曲目与记忆。影片引发了广泛的文化讨论,尤其是关于艺术家身份认同和社会接受度的议题。这种影响还体现在音乐市场上,经典摇滚音乐逐渐回归,吸引了新一代乐迷的关注,激发了更多音乐人对摇滚乐的热情。

结尾

《波西米亚狂想曲》作为一部音乐传记电影,成功地将摇滚乐的传奇与文化影响重新塑造。通过精湛的音乐表达与深刻的情感描绘,影片不仅展示了一个传奇艺术家的生活,还反映了更广泛的社会问题与文化变迁。它不仅是一部关于音乐的电影,更是一部关于爱、勇气与自我发现的感人之作。正是这种多层次的叙事与情感使得《波西米亚狂想曲》在音乐电影中占据了不可替代的位置,成为观众心中永恒的经典。