鞭炮电影:从街头斗殴到犯罪传奇,底层青年的残酷之歌 (鞭炮电影百科)

鞭炮电影,又称街头电影,是一种以城市街头生活为背景的电影类型。它通常关注底层青年的生存状态,以粗粝、写实的镜头语言刻画街头斗殴、帮派斗争、犯罪活动等题材。

起源与发展

鞭炮电影起源于20世纪70年代的美国。当时,以《出租车司机》(1976)为代表的一批电影掀起了街头电影风潮。这些电影反映了城市中边缘青年的绝望与暴力,引起社会广泛关注。

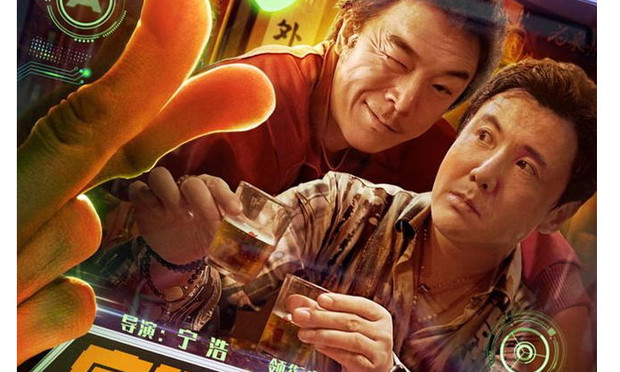

80年代,鞭炮电影在香港得到发展。以《英雄本色》(1986)、《古惑仔》(1996)等为代表的香港鞭炮电影将这一类型推向高峰,形成了一套独特的美学风格。

特征与主题

- 街头背景:影片故事发生在城市街头,充斥着混乱、暴力和犯罪。

- 底层青年:影片主角多为来自底层的年轻人,他们挣扎在贫穷、失业和社会歧视中。

- 粗粝写实:影片镜头语言写实粗粝,大量使用晃动镜头、长焦镜头和自然光,营造出强烈的身临其境感。

- 暴力与犯罪:影片中充斥着街头斗殴、帮派斗争、抢劫等暴力活动,反映了底层青年的残酷生存环境。

- 无奈与绝望:影片展现了底层青年的无奈与绝望,他们被社会抛弃,只能在暴力与犯罪中寻求出路。

代表作品

美国

《出租车司机》(1976)《愤怒的公牛》(1980)《搏击俱乐部》(1999)

香港

《英雄本色》(1986)《古惑仔》(1996)《无间道》(2002)

中国大陆

《重庆森林》(1994)《十七岁的单车》(2000)《蓝色骨头》(2019)

影响与意义

鞭炮电影对社会产生了广泛影响:

引发社会关注:鞭炮电影揭示了城市中边缘青年的生存困境,引发社会对贫困、失业和社会不公等问题的关注。影响流行文化:鞭炮电影中的元素,如暴力美学、街头文化和犯罪题材,对流行文化产生了深远影响,在影视、音乐、时尚等领域得到广泛借鉴。促进类型电影的发展:鞭炮电影作为一种独特的电影类型,促进了类型电影的发展,为新一代电影人提供了创作灵感。

结语

鞭炮电影以其粗粝的镜头语言、写实的街头场景和残酷的犯罪题材,为观众展现了底层青年的生存图景。这些影片不仅具有艺术性,更具有社会意义,引发观众对社会不公、贫困和失业等问题的思考。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

相关文章

暂无评论...