贾樟柯的镜头下:窥见时代的隐秘角落 (贾樟柯的镜头语言水平)

绪论

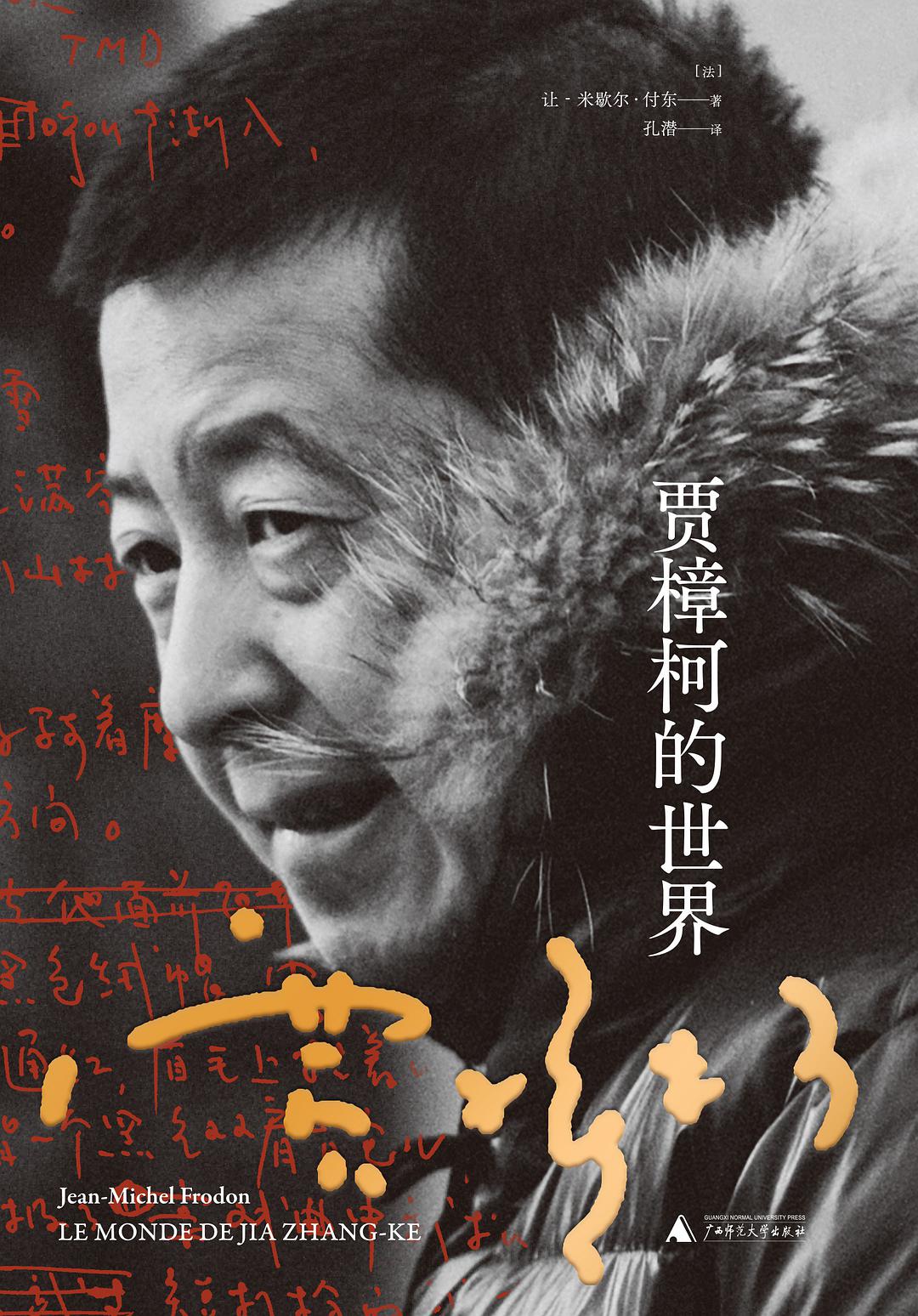

贾樟柯,中国当代最具影响力的导演之一,其电影作品以其独特的镜头语言和对社会现实深刻的洞察而闻名。本文将深入探究贾樟柯的镜头语言,探讨其如何通过精妙的构图、移动和剪辑技巧,刻画出鲜活的人物形象,传递出对时代的复杂思考。

构图

对称与非对称构图

贾樟柯的影片中,对称构图常用来营造稳定、平和的氛围,如《三峡好人》中一幕幕静静流淌的江水。他也巧妙地运用非对称构图,制造不平衡感和紧张情绪。例如,《小武》中常出现的倾斜镜头,反映了主角小武不安定的内心世界。

景深与特写

贾樟柯注重景深的使用,模糊背景或前景以突出人物。这种处理方式能将观众的注意力集中在人物的表情和动作上,增强情感张力。他常采用特写镜头,近距离观察人物的面部细微表情,刻画出他们内心的挣扎和隐忍。

移动

长镜头与摇镜头

贾樟柯以长镜头著称,这些镜头能营造出一种真实感和临场感。例如,《三峡好人》中长达11分钟的长镜头,跟随两个角色在三峡寻亲之旅,展现了他们漫长而艰辛的旅程。摇镜头也被广泛运用,缓缓移动的镜头语言记录了人物的心情和环境的变化。

跟拍与俯视

贾樟柯的跟拍镜头紧紧跟随人物,赋予观众一种与角色同行的视角。这种拍摄手法能增强观众与人物的情感联系。另一方面,俯视镜头则从高处观察人物,营造出一种疏离和俯瞰的感觉,反映了社会对个体的压抑和束缚。

剪辑

跳切与蒙太奇

贾樟柯巧妙地运用跳切,营造出时间上的跳跃感和叙事的碎片化。这种剪辑手法打破了线性叙事,逼迫观众思考时间的流逝和人物经历的无常。他也运用蒙太奇技巧,通过并列不同时空的镜头,创造出意义上的碰撞和对比。

留白与节奏

贾樟柯的影片中常常有留白,即没有对话或动作的镜头。这些留白赋予观众思考和想象的空间,增强了影片的内涵。另一方面,他控制影片的节奏,在缓慢悠长的长镜头和快速剪辑之间交替,营造出不同的情绪氛围。

人物刻画

贾樟柯的镜头语言不仅塑造了独特的影像美学,更赋予了人物鲜活的生命力。

小人物的故事

贾樟柯关注小人物的境遇,通过他们平凡琐碎的生活,折射出时代的变迁和社会的复杂性。他的人物形象往往有血有肉,有挣扎和梦想,让人产生共鸣和同情。

环境与人物的互动

贾樟柯的影片中,环境与人物紧密相连。他通过真实的环境细节,反映人物的生活状态和内心情感。例如,《站台》中破旧的火车站,反映了主角们漂泊无依的处境,而《天注定》中幽暗的煤矿,则映衬了人物压抑绝望的心境。

时代思考

贾樟柯的镜头语言不仅刻画了真实的人物,更通过他们折射出时代的光影。

社会变革与个人命运

他的影片中经常探讨社会变革对个人的影响。例如,《小武》描绘了九十年代中国社会转型期的迷茫与不安,《江湖儿女》则展现了在急速发展的时代背景下,个体的归属与失落。

隐秘与边缘

贾樟柯关注社会中的隐秘角落和边缘人物。他通过展现这些群体的生活,揭示社会不公和制度的弊端。例如,《三峡好人》描绘了被三峡工程淹没的山村,而《天注定》则直面城市暴力和社会压抑。

结语

贾樟柯的镜头语言是对光影艺术的匠心运用,更是他对时代和人物深刻洞察的映像载体。通过精妙的构图、移动和剪辑技巧,他刻画出鲜活的人物形象,传递出对社会的复杂思考,叩问时代的隐秘角落和人性深处。他的影片不仅具有艺术价值,更启迪人们思考社会的变迁和个体的命运,在当代中国电影史上留下浓墨重彩的一笔。