探秘吸血鬼猎人电影:从古典传说到现代银幕的血腥冒险之旅 (吸血鬼猎人百科)

吸血鬼猎人这一题材自古以来就吸引着无数影迷的关注。从古典传说中的黑暗巫术到现代银幕上绚丽多彩的视觉效果,吸血鬼猎人的形象已经从单纯的神秘主义走向了多元化的文化解读。本文将分析吸血鬼猎人电影的发展历程、主题演变以及对观众心理的影响。

吸血鬼的传说源远流长,最早可以追溯到古代的民间故事和神话。在这些故事中,吸血鬼通常被描绘为邪恶的生物,带有催眠能力,常常在夜晚出没,危害人类的生存。与此同时,吸血鬼猎人则是保护人类的英雄角色,他们通过各种方式,使用不同的装备和技巧,抵抗吸血鬼的侵袭。例如,最著名的吸血鬼猎人之一——德古拉的宿敌乔纳森·哈克(Jonathan Harker)和阿尔卡德(Alucard)等,都是为了拯救人类而不惜一切代价,与吸血鬼展开斗争。

进入20世纪后,吸血鬼猎人电影开始逐渐流行。尤其是在1950年代和1960年代,许多经典的吸血鬼电影如《德古拉》系列相继推出,这些影片不仅使吸血鬼的形象更加深入人心,也让吸血鬼猎人成为了一种流行文化符号。在这些影片中,猎人常常被设定为拥有强烈正义感和超凡能力的人物,他们在对抗吸血鬼的过程中,体现了人类迎接黑暗、维护光明的勇气。

随着时间的推移,吸血鬼猎人的形象开始发生变化。现代的吸血鬼猎人角色逐渐融入了更多的复杂性与人性。例如,在某些影片中,猎人可能并非全然正义,他们也可能因过去的创伤而表现出懦弱或内心的挣扎。这种设定使得角色的深度得以拓展,引发观众对人性的思考。近年的电影《吸血鬼猎人巴菲》(Buffy the Vampire Slayer)便是一个显著的例子,其女主角巴菲是一名年轻女孩,她在与吸血鬼斗争的同时,也在经历青春期的种种挑战,这使得影片更具现代感和共鸣。

同时,也有不少电影尝试对吸血鬼猎人的形象进行反转。例如,《刀锋战士》(Blade)中的主角就是一位吸血鬼猎人,但他自己却是半吸血鬼的身份,这种设定挑战了传统的敌我划分,带来了新的叙事可能性。这种不断演化的角色设定,不仅丰富了故事情节,更反映了现代社会中复杂的道德和伦理观念。

吸血鬼猎人电影的主题演变也与社会文化背景息息相关。在不同时期,观众的心理需求和社会现实都在影响着这一题材的发展。早期吸血鬼猎人电影往往强调光明与黑暗的对立,而现代观众更加关注角色的内心世界和社会关系。比如,在一些新兴的作品中,吸血鬼猎人与吸血鬼之间的关系被描绘得更加模糊,观众不再仅仅视猎人为英雄,吸血鬼也不再是单纯的恶者。通过这种探索,影片能够引发更深层次的社会讨论,如身份认同、孤独感和群体归属等。

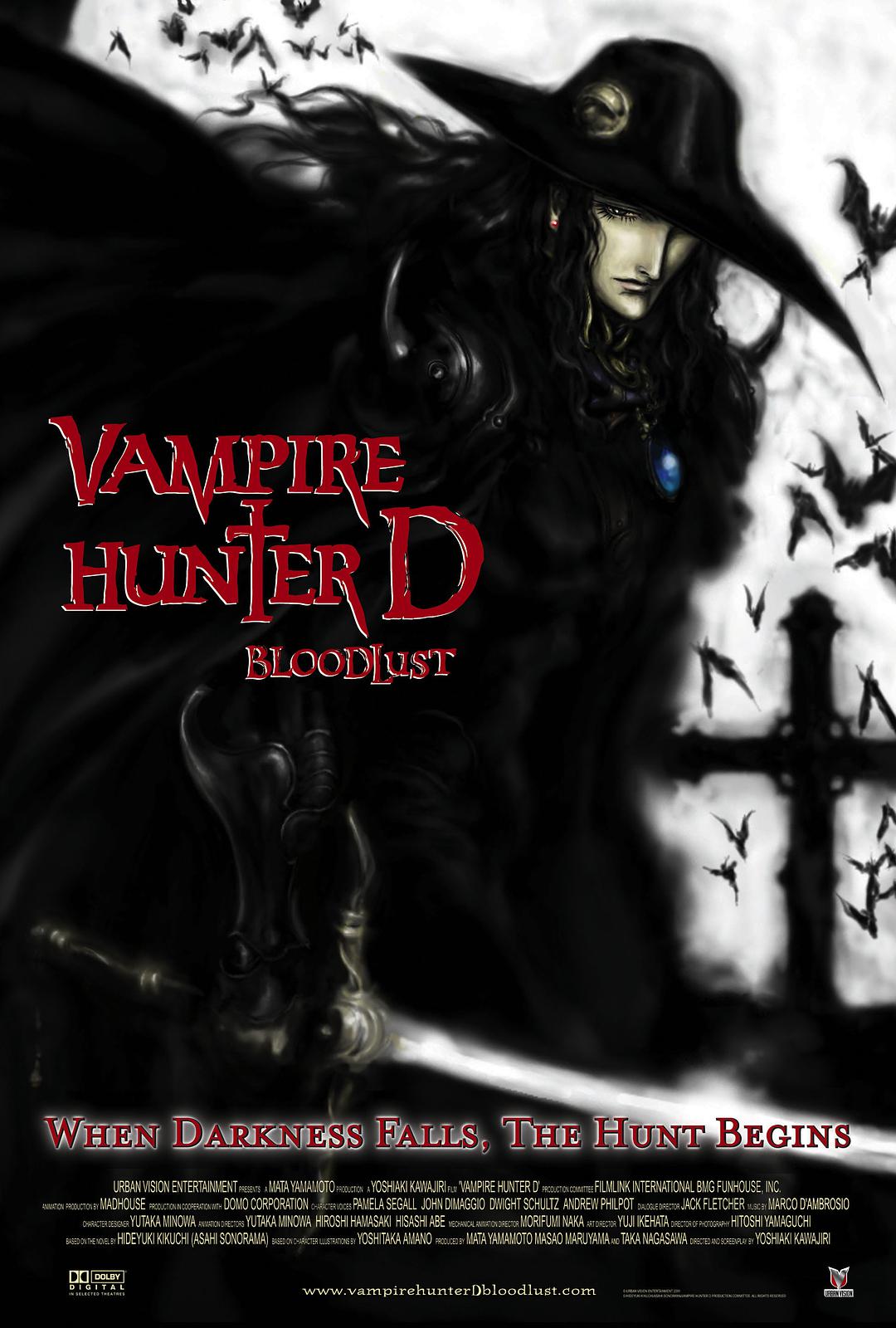

最后,吸血鬼猎人电影在视觉效果上的创新也是吸引观众的重要因素。从黑白默片时代的简单特效,到现代高科技CGI的运用,视觉上的冲击极大改善了影片的观赏体验。这不仅让观众更好地融入故事情境,也提升了对角色和情节的投入感。尤其是在打斗场景、吸血鬼变身和猎人使用武器的视觉展示上,电影制作者在技术上的不断突破,为吸血鬼猎人这一传统题材注入了新的生命力。

吸血鬼猎人电影的发展经历了一段丰富多彩的历史。从古典传说到现代银幕,这一题材不仅反映了文化的演变,也展现了人类对自身恐惧和道德困境的深刻思考。随着社会的不断变化,吸血鬼猎人电影还有着更广阔的发展空间,期待未来能够带给观众更多惊喜与思考。